Sommerzeit ist Zuhörzeit

Gedanken über Zuhören und Erzählen

1

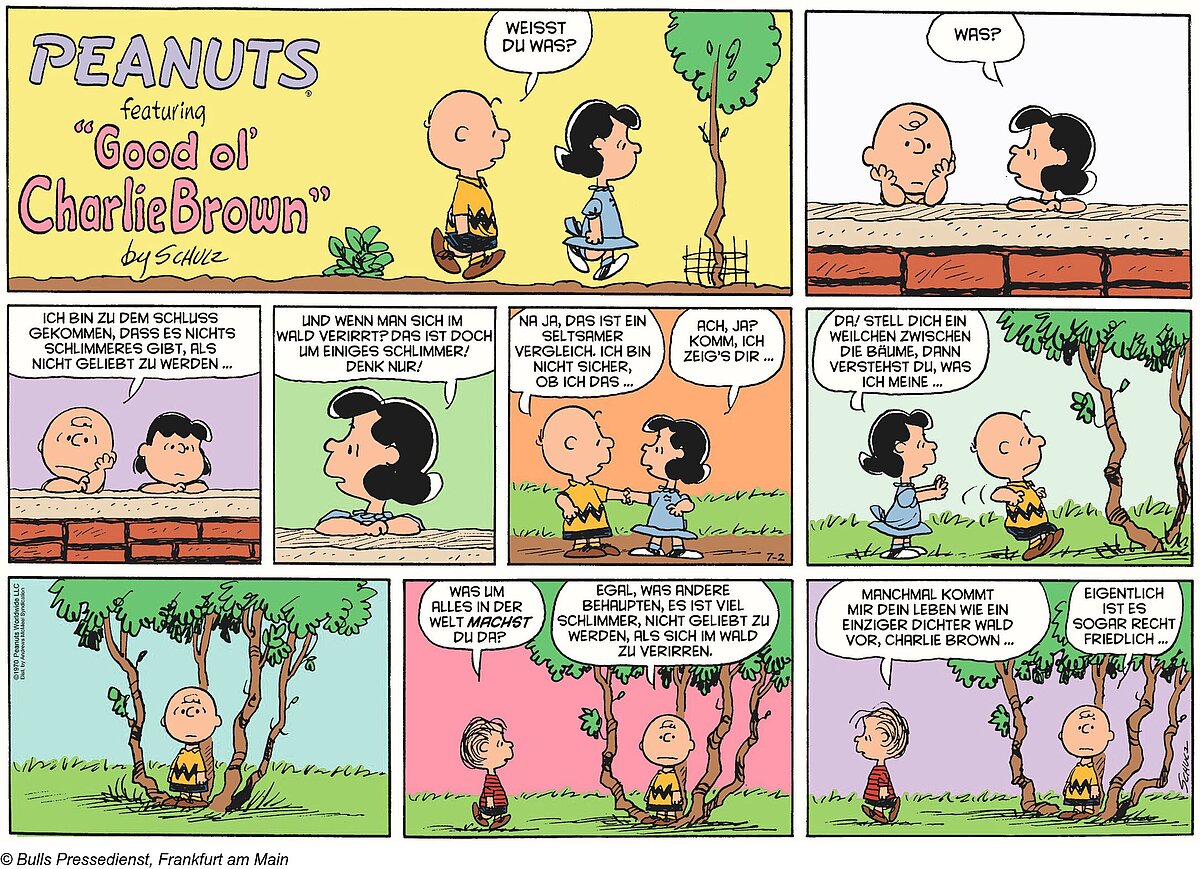

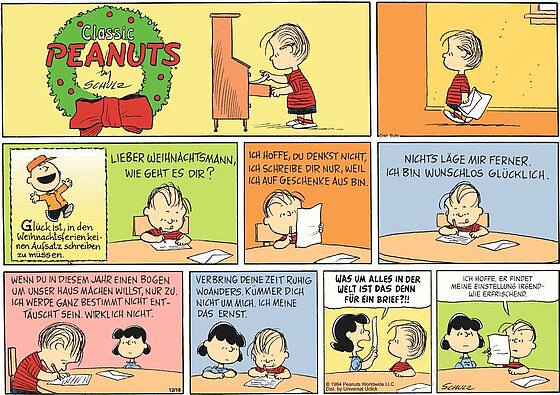

Das Bild und die Geschichte darin spielt bei den „Peanuts“, einer kleinen Familie und ihrer Freunde. Peanuts, zu Deutsch „Erdnüsse“ oder „Kleinigkeiten“, ist eine US-amerikanische Comicserie von Charles M. Schulz (1922-2000). Es sind oft Alltagsgeschichten, die heiter daherkommen, aber auch ernste Hintergründe haben. Nicht wenige Kritiker meinen, die Peanuts seien schon Weltliteratur.

Auf diesem Bild treffen zwei aufeinander, die sich gut kennen und unterschiedlicher nicht sein könnten. Lucy meint, alles zu können und zu wissen, weswegen sie auch „Psychiatrische Beratung“ anbietet. Charly ist ein an sich Zweifelnder, oft schwermütig, der sich unter Menschen meist nicht so gut zurechtfindet. Darum geht er gelegentlich in die „Psychiatrische Beratung“, die ja mit fünf oder zehn Cent ziemlich preiswert ist.

2

Heute hat er aber gleich dreimal Pech. Das ist typisch für Charly. Kaum jemand nimmt ihn so richtig ernst, woran er sehr leidet. Zuerst hat Lucy, die selbst ernannte Psychiaterin, ihren „freien Tag“. Dann erkennt Charly, wer der Vertreter ist, nämlich sein eigener Haushund Snoopy. Snoopy ist eher faul, liegt gerne auf seiner Hütte, wartet auf Essen und hält sich für einen Philosophen. Der soll also jetzt psychiatrisch beraten …

Charlys Zweifel stellen sich als berechtigt heraus. Snoopy hat offensichtlich keinerlei Lust und schläft ein. Lucy gibt sich darüber erschrocken und ist bereit, die Sitzung nun doch selbst zu übernehmen. Charly beginnt von vorne und hat nun zum dritten Mal Pech: Auch Lucy, die Beraterin, schläft ein. Charly kann sich bestätigt fühlen: Wem man nicht zuhört, der oder die wird bald unsicher. Wer Rat sucht und nur auf taube Ohren stößt, wird sich bald aus der Welt und von den Menschen zurückziehen.

3

Charly erlebt etwas, was im übertragenden Sinn etwas vom Zeitgeist heute widerspiegelt: Viele reden gerne und viel – aber sie hören schlecht oder gar nicht zu. Viele stellen anderen kurze und knappe Fragen wie „Wie geht’s?“ – sind dann aber nicht bereit für eine womöglich etwas ausführlichere Antwort. Manche würden wohl gerne mal von sich erzählen, finden aber so recht niemanden, dem sie das Zuhören zutrauen. Und manche, die wir gut kennen, machen oft den Eindruck, dass sie für ein längeres Zuhören keine Zeit haben – oder keine Zeit haben wollen.

Manche Menschen leiden daran, dass man ihnen zu wenig zuhört. Auch darum müssen sie sich nach einer gewissen Zeit professionelle Hilfe suchen. Was nicht so einfach ist. Für eine professionelle psychiatrische Beratung gibt es ja auf absehbare Zeit oft keine Termine.

4

Sommerzeit ist Zuhörzeit, möchte ich jetzt mal behaupten. Auch dafür gibt es die ruhigen Wochen und die Fahrt in die Ferien: damit Menschen wieder ein wenig mehr aufeinander hören können. Das ist nicht so schwer, wie es zunächst vielleicht klingt. Es bedarf nur einer kleinen Voraussetzung – nämlich des einen, festen Willens: Ich will erst einmal nicht von mir reden; erst einmal will ich dem oder der anderen zuhören. Wirklich zuhören; hier und da auch nachfragen.

Am Anfang ist das womöglich etwas mühsam und man muss sich etwas zügeln, nicht gleich von sich zu reden und was man selber alles erlebt und erlitten hat. Aber später geht es. Und wir erleben einen oder eine glückliche andere, die sich mal „von der Seele reden konnte“, was sie bedrückt – also etwas leichter gewordene Menschen.

5

Was Jesus wirklich konnte: Er konnte sich einfühlen. Das ist kein Kraftakt, sondern das sind erst einmal nur offene und fühlende Ohren. Wer sprechen kann und fühlt, wie jemand zuhört, wird leichter. Die Dinge der Seele ordnen sich ein wenig. Und, übrigens, wer einmal anderen erzählen konnte, hört dann selber auch besser zu. Sommerzeit ist Zuhörzeit. Dafür gibt es die eher unbeschwerten, sommerlichen Stunden. Jemand hört uns zu; wir hören jemandem zu. Wir fühlen uns ein in andere.

Zuhören schenkt Leben. Das wussten die Menschen an Jesus zu schätzen. Da ist einer, der nimmt uns wirklich wahr; er nimmt uns ernst. Das löst noch keine Probleme. Es macht aber gewiss: Wir sind mit uns nicht alleine. Wir können erzählen und uns entlasten.

Zuhören ist Ernstnehmen.

Ernstnehmen ist Mitfühlen.

Mitgefühl ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes.

Und alle werden satt

Gedanken über das Teilen

1

So stelle ich mir vor, was heute manchmal „Wutbürger“ genannt wird. Die müssen ja nicht laut sein. Sie sitzen bequem und erregen sich. Auch auf dem Balkon. Sie erregen sich deswegen, weil sie erstens etwas nicht wollen und dafür dann zweitens Dinge zusammendenken, die miteinander nichts zu tun haben.

Auf dem Bild geht es ums Spenden. Offenbar hat die Frau links den Mann gefragt, ob sie nicht etwas von ihrem Besitz spenden sollten. Das ist der Moment der Erregung des Mannes, womöglich der Wut. Es fährt aus ihm heraus: SPENDEN!? JA HAT UNS DENN SCHON MAL WER WAS GESPENDET, OBWOHL HIER BALD DIE POLARKAPPEN DURCH DIE WOHNUNG SCHWAPPEN? Das Wort UNS ist noch unterstrichen, damit wir erkennen, um was es dem Mann geht: Uns spendet auch niemand was.

Die Polarkappen haben mit der Frage der Frau nichts zu tun. Der Hinweis des Mannes dient nur dazu, nichts tun zu müssen. Man riecht und fühlt förmlich des Angst des Mannes, etwas von seinem Besitz zu verlieren. Damit das nicht so auffällt, werden die abschmelzenden Polarkappen bemüht. Wer nicht teilen will, findet immer einen Grund.

2

Was würde der Mann wohl zum Sonntag des „Teilens“ sagen, den wir gestern gefeiert haben? Und zum Sonntag des großen Beschenkens durch Gott, den Herrn? Da hören wir vom Murren des Volkes Israel auf dem Weg ins Gelobte Land. Sie fühlen sich von Gott vernachlässigt. Und was macht Gott? Er beschenkt sie mit Wachteln und mit Manna, einen brotartigen Himmelstau, auch Brot der Engel genannt. Und siehe, alle werden satt, mitten in der Wüste.

Auch bei Jesus werden Tausende satt, wie durch ein Wunder, mit ein paar Broten und zwei Fischen. Wir müssen das nicht verstehen. Erklärungen für Wunder sind immer etwas peinlich, weil sie uns das Staunen wegnehmen. Hören wir einfach nur auf die Wunder: Menschen werden überraschend satt; Gott sättigt sie. Und wir staunen.

3

Der Mann auf dem Bild staunt nicht, leider. Er hält sich an seinen seltsamen Erklärungen fest. Ein Mensch, der ihn auf der Straße um ein oder zwei Euro bitten würde, bekäme bestimmt einen Schwall von Worten zu hören, warum das nicht geht und man ja selber nicht genug habe und überhaupt einfach nicht angebettelt werden will. Wir kennen vermutlich solche Worte der Abwehr.

In Wahrheit bringt Angst solche Worte hervor. Man denkt dann nicht mehr an die gefüllte Geldbörse – die Frage nach einer kleinen Spende löst Angst aus; Angst vor dem Verlieren. Wer Menschen zum Teilen ermutigen möchte, sollte ihnen vorher die Angst nehmen. Und wie geht das?

4

Es gibt nur einen Weg. Wir sollten darüber staunen, wie beschenkt wir sind, wie es in einem alten Lied im Gesangbuch heißt (EG324,3): „Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd?“ Das ist die Frage von Paul Gerhardt, dem Liederdichter, an uns. Nur eine Frage. Er bittet uns zu überlegen, ob wir das, was wir haben, uns selber verdanken. Haben wir unsere Kräfte gemacht? Unseren Verstand? Hätte nicht alles auch ganz anders kommen können – und wir lebten in Not? Das sind nur Fragen, wichtige Fragen. Aber es sind Fragen, die unsere Antwort verdienen: Verdanke ich mich mir selber? Oder staune ich, weil da so viel Gnade im Spiel ist?

5

Wer sich beschenkt weiß, schenkt gerne weiter. Wer eine Ahnung davon hat, dass man sein Glück nicht sich selber verdankt, gibt auch gerne; teilt seinen Besitz. Wir sollen uns nicht arm machen, aber gerne geben. Es gibt ja ernst zu nehmende Menschen, die sagen: Wir haben manches weggegeben – und haben gar nichts verloren. Wir hatten Angst – aber es gab im Nachhinein gar keinen Grund dafür. Das gefällt mir. Ich möchte diesen Menschen gerne glauben. Mein Besitz ist mir auch gegeben, geschenkt worden, damit ich darüber staunen kann und angemessen teilen möchte. Und dabei überhaupt nichts verliere. Im Gegenteil: Manchmal empfange ich einen Dank, der mich überwältigt.

Ob das dem Herrn auf dem Bild hilft? Ich weiß es nicht. Er hat sich vermutlich die Frage noch nicht gestellt, ob er wirklich alles sich selber verdankt. Er sollte es tun. Vielleicht kommt er dann auf die Antwort, die sich Paul Gerhardt gibt (EG 324,7+8): Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir … du nährst und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei.

Es kommt auf einen Versuch an: Wir teilen – und verlieren nicht.

Das lohnt sich zu üben. - Und alle werden satt.

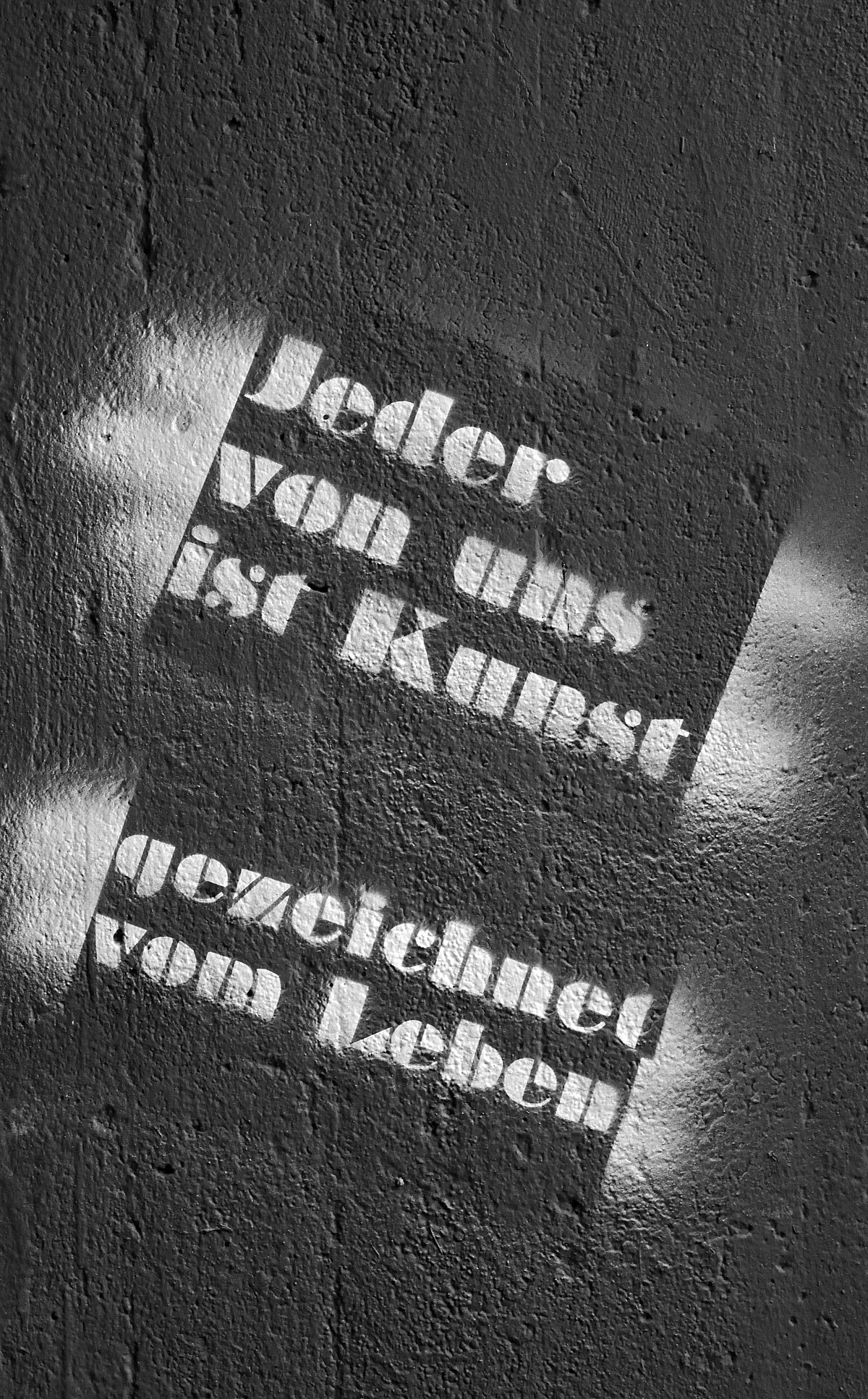

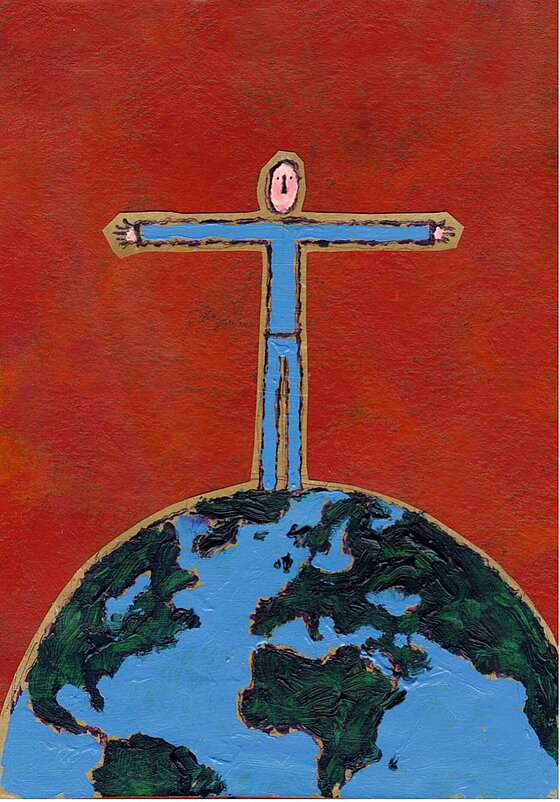

Christus in mir: Der Mensch werden, der ich bin

Gedanken über die „Identität“

1

Ein Fingerabdruck ist das unverwechselbare Kennzeichen einer Person, ein Ausweis ihrer Identität. Aber er beantwortet nicht die Frage, wer ich bin. Was macht meine Identität aus? Worüber definiere ich mich? Was macht mich aus?

Der Begriff „Identität“ bedeutet: „Mit jemanden oder etwas völlig übereinstimmen.“ Heute scheint das eine der größten Herausforderungen zu sein: „Man selbst“ zu sein. Groß ist die Sehnsucht nach einem Leben, das sich „echt“ anfühlt. Die Botschaft ist: Wer zu seinem „wahren Ich“ vordringt, der hat ein glückliches Leben.

2

Das spiegelt sich in der Kultur der sozialen Medien: „Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft“, lese ich im WhatsApp-Status einer Bekannten. Eine andere nutzt diesen Spruch als Profilbild: „Sei du selbst, alle anderen gibt es schon.“ Und die nächste postet bei Facebook: „Sei mutig. Sei abenteuerlustig. Hab große Träume. Verlieb dich. Bleib verrückt. Sei frei. Sei du selbst.“

3

Bis vor wenigen Generationen waren die Menschen damit zufrieden, die Rollen auszufüllen, die ihnen vom sozialen Umfeld zugeteilt wurden. Erst als sich neue Räume für Freizeit und Privatleben öffneten, fingen die ersten an, sich zu fragen, wie sie eigentlich sie selbst sein können. Für viele war es ein befreiender Schritt, sich nicht mehr über andere zu definieren, sondern sich auf die Suche nach sich selbst zu begeben.

Kurioserweise fühlen sich aber viele inzwischen gedrängt, sich an das neue Ideal, individuell und originell zu sein, anzupassen. Besonders, seit man das eigene Ich rund um die Uhr digital in Szene setzen und von anderen bewerten lassen kann. Und je freier und individueller sich die Menschen geben, desto austauschbarer werden die immer gleichen Profile auf Facebook und Co.

Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) schrieb: „Der Mensch wird erst am Du zum Ich“. Nur in Beziehung erkennen wir, wer wir sind. Was macht also die Identität eines Christen, einer Christin aus?

4

Das Bild bringt mich auf die Spur: Es ist Jesus! Auf die Frage: Wer bin ich? lautet meine Antwort: „Christus in mir“. Er ist die Basis meiner Identität. All die Faktoren, die die Identität eines Menschen bestimmen, werden bei Christinnen und Christen bestimmt durch Jesus, durch das neue Leben, das er schenkt. Natürlich erleben auch Christinnen und Christen Lebenskrisen, wenn Dinge wegbrechen, die normalerweise die Identität von Menschen bestimmen. Aber sie können uns nie unsere wahre Identität nehmen. Der Grund unserer Identität liegt nicht mehr in uns selbst, sondern in Jesus. Dieses neue Leben kann niemand nehmen.

5

Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, unser Sein zu erneuern. Gott sieht in uns Jesus, seinen Sohn. Die Bibel spricht oft von Gottes Töchtern und Söhnen, um unsere Identität zu beschreiben. Was Jesus getan hat, bestimmt, wer wir sind. Dafür steht das Kreuz, das in den abgebildeten Fingerabdruck eingezeichnet ist.

Der Weg zu meinem neuen Selbst ist dann, meine Sicht mit Gottes Sicht und Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen und mich selbst so zu sehen, wie Gott mich sieht. Weil ich mich als von Gott angenommen, geliebt, sicher und bedeutungsvoll erkenne, kann ich mich selbst annehmen und eine erfüllende Beziehung mit Gott leben. Das führt zu Freiheit von den Umständen, tiefer Freude, großer Gelassenheit und persönlichem Wachstum.

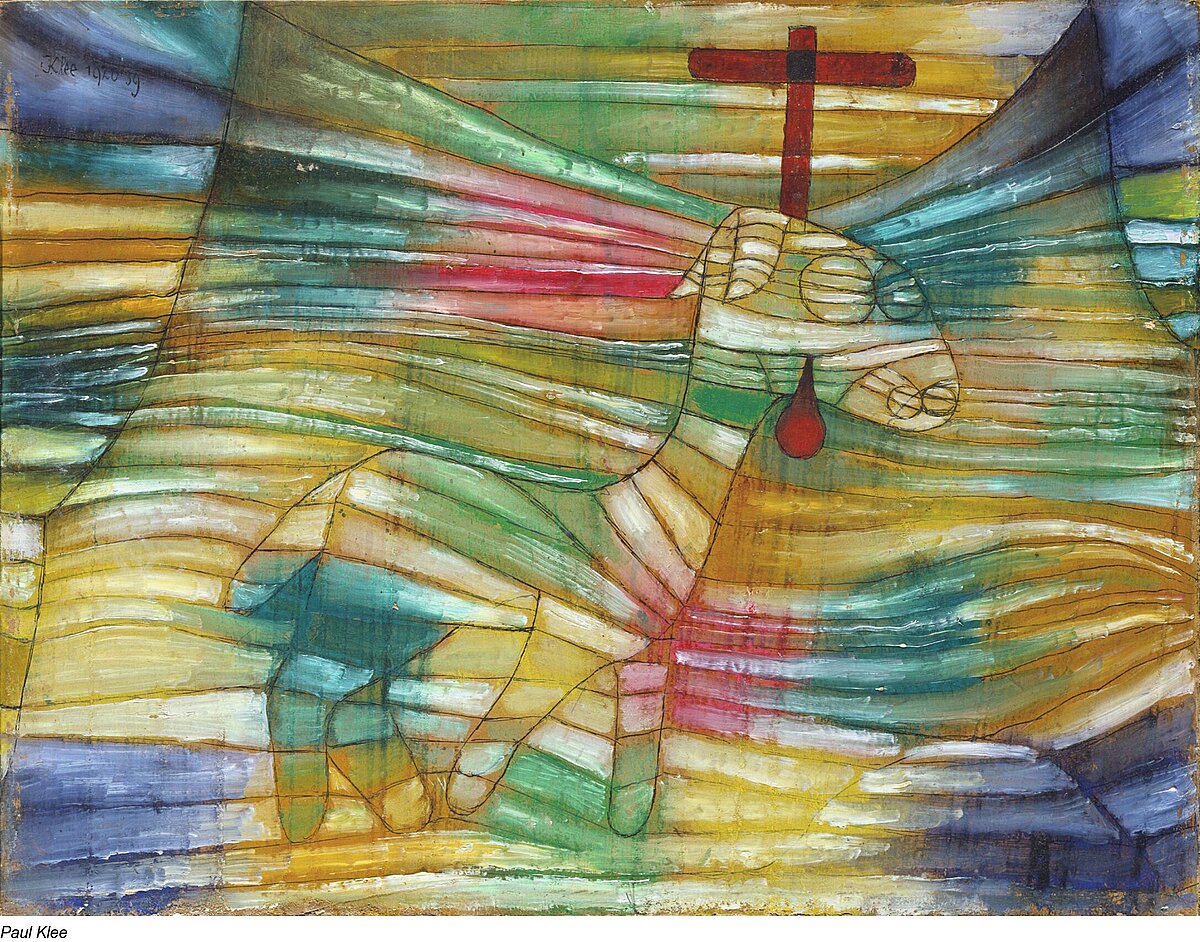

Taufe ist Liebe. Bedingungslos!

Eine Geschichte nicht nur für Kinder

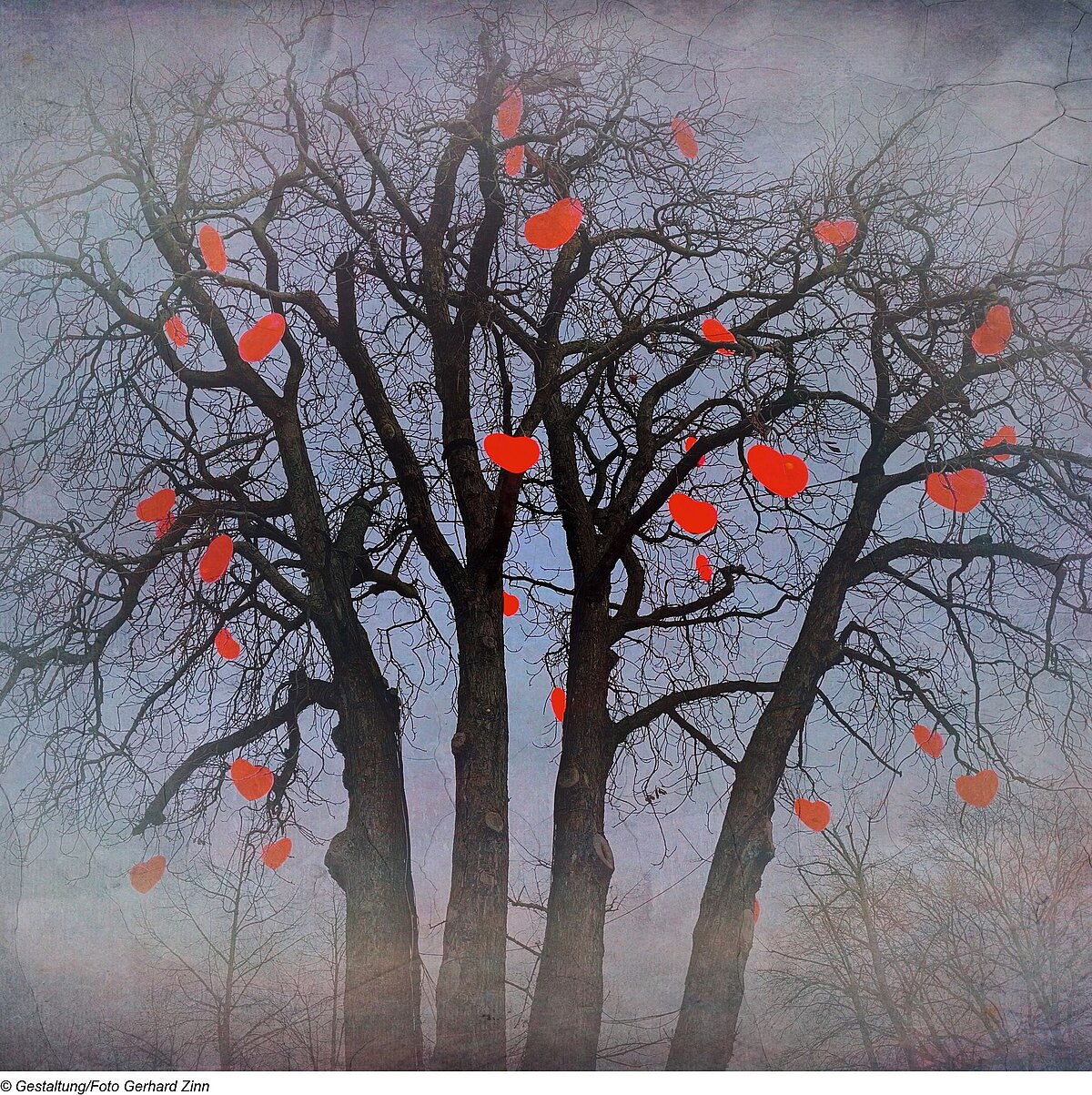

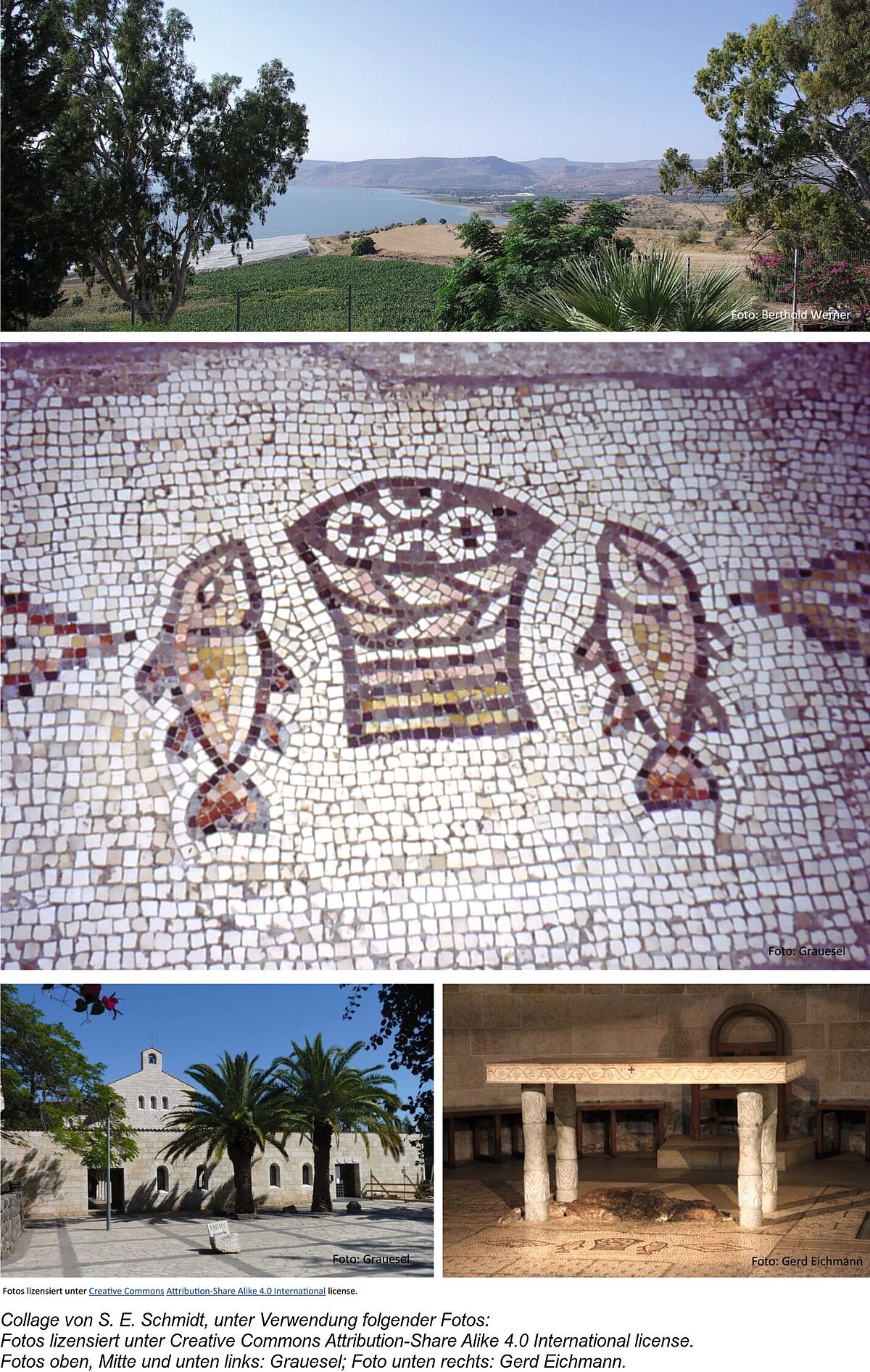

1 Das Bild

Auf dem Bild sehen wir ganz viel Landschaft: Wiesen, kleine Wälder, hinten ein Dörfchen und oben den Himmel mit Wolken. Es scheint ein bisschen zu regnen. Unten auf dem Bild ist ein Fluss. Im Fluss steht ein Mann auf einem Stein. In der linken Hand hat er einen Holzstab, oben ist ein kleines Kreuz. Der Mann trägt eine braune Kutte, beinahe wie ein Mönch. Seine rechte Hand hält er so, dass etwas vom Regenwasser in seine Hand kommt. Dieses Wasser fließt auch auf den anderen Mann, der im Fluss steht. Er hat nur einen Umhang um, seine Hände sind vor der Brust gefaltet.

2 Die Deutung

Auf dem Bild wird eine kleine Geschichte dargestellt, die auch in der Bibel steht. Der Mann mit dem Kreuzstab im Arm heißt Johannes. Er ist genau ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden, hat also am 24. Juni Geburtstag. Johannes wird oft „Johannes der Täufer“ genannt. Das liegt daran, dass er viele Menschen getauft hat. Am liebsten machte er das in einem Fluss, der im Land Israel fließt. Der Fluss heißt Jordan. Menschen kamen zu Johannes und wollten getauft werden. Gerne machte Johannes das. Er sagte aber vorher immer: Bitte, ändert auch euer Leben. Ich taufe euch gerne, damit ihr für andere Menschen da sein könnte. Taufe ist Liebe. Und Liebe gibt man gerne weiter.

3 Die biblische Geschichte (Mt 3,13-17)

Eines Tages, so erzählt es der Evangelist Matthäus, steht ein Mann vor Johannes und will getauft werden. Johannes sagt: Nein, dich taufe ich nicht. Du bist Jesus. Ich bin viel zu gering, um dich zu taufen. Jesus sagt: Doch, bitte, taufe mich jetzt. Dann tut es Johannes. Er hat Wasser in seiner Hand, wie wir auf dem Bild sehen, und tauft Jesus. Jesus ist wohl sehr dankbar dafür und faltet seine Hände. In diesem Augenblick geschieht etwas Merkwürdiges. Menschen sehen eine Taube am Himmel – und hören dann noch eine Stimme, die sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

Es ist, als wolle Gott sagen: Jesus ist mein Sohn; ich liebe ihn. Wenn Gott so etwas sagt, dann wünscht er sich bestimmt, dass wir Jesus auch lieben können.

4 Die Taufe

Johannes ist der erste Mensch, von dem wir wissen, dass er andere Menschen getauft hat. Das hat er sehr gerne gemacht. Von da an haben noch viele Menschen andere Menschen getauft: Babys, kleine Kinder, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Erwachsene und manchmal auch alte Menschen. Es ist nicht so wichtig, wann man getauft wird. Viel wichtiger ist, dass man getauft wird. Taufe ist nämlich Liebe. Gott sagt mit dem Zeichen des Wassers: Ich liebe dich, Mensch. Bedingungslos. Du musst nichts dazu tun. Was immer auch geschieht in deinem Leben: Ich, Gott, liebe dich. Und freue mich, wenn du meine Liebe weitergibst an andere Menschen.

Taufe ist etwas Wunderbares. Weil Gott dann ganz nahe ist, ganz nahe an unserem Herzen. Und wo Gott ist, ist Liebe. Liebe ist das größte Wunder der Welt. Wo Liebe ist, ist Gott.

Ein Blick, der sagt: Komm doch

Gedanken zum Gleichnis Lukas 15,1-3.11b-32

1

Die Gesten sind eindeutig: ausgestreckte Arme, geöffnete Hände beim einen. Der ganze Körper sagt: Komm her. Ich will dich trösten, dich umarmen. Der andere: die Hände vors Gesicht geschlagen, der Oberkörper gebeugt. Die ganze Haltung eher ein Zurückweichen als ein Entgegengehen. Der ganze Körper sagt: Ich schäme mich; ich bin einer Umarmung nicht wert.

Eine große Erzählung kommt in dieser Szene zu ihrem Höhepunkt. Die Erzählung von Vater und Sohn, deren Wege sich getrennt hatten. Die fern voneinander gelebt haben. In den Höhen und Tiefen des Alltags der eine: Vater, Großbauer, Familienoberhaupt. In den Höhen und Tiefen eines ausschweifenden Lebens der andere: jüngerer von zwei Söhnen, Bruder, Erbe, gescheiterte Existenz.

Der Sohn kehrt zurück. Er weiß keinen anderen Ort für sich als den, von dem er einst fortgezogen ist. Er kehrt zurück – mittellos, beschämt, in der Gosse gelandet. Er kehrt zurück als einer, der für tot gehalten wurde, in der Fremde verschollen.

2

Die Szene des Wiedersehens von Vater und Sohn ist vielfach gemalt und gestaltet worden. Das Schöne an dieser ist, dass man als Betrachter oder Betrachterin die unterschiedlichsten Perspektiven einnehmen kann. Ich kann mich direkt neben den Vater stellen; ich kann mich hineinversetzen in die Freude, den Totgeglaubten vor mir zu haben; ich versuche das Glück zu empfinden, ihn im nächsten Moment in die Arme zu schließen. Und ich bin zugleich verunsichert vom gesenkten Blick, dem angehaltenen Gang. Ich ahne ein Zurückweichen. Für mich spielt keine Rolle, was in der Zeit seit seinem Weggang geschehen ist. Aber ist es auch ihm egal? Überwältige ich ihn mit meiner vorbehaltlosen Freude?

So wechsle ich die Perspektive, stelle mich neben den jungen Mann. Senke den Blick, schlage die Hände vors Gesicht. Kann gar nichts sehen; nicht die geöffneten Hände des Vaters, nicht den erwartungsvollen, etwas fragenden Blick, nicht den Schritt auf mich zu. Ganz klein möchte ich mich machen. Die Vorwürfe über mich ergehen lassen.

Nein, mir ist nicht danach zumute, aufrecht zu stehen. Eigentlich wäre ich lieber woanders. Aber ich weiß nicht, wo ich hin kann, wo ich sonst überleben könnte. Soweit, so plakativ. Vielleicht auch zu eindeutig: der zerknirschte Sohn hier, der barmherzige Vater dort.

3

Wie schön, denke ich, dass es noch weitere Perspektiven gibt. Ich stelle mich so, dass ich beide im Blick habe. Bin nun der dritte im Bunde, wie der ältere Sohn, der ältere Bruder, der, der Zuhause geblieben ist. Ich habe mich beteiligt an den Mühen des Alltags, habe Tag um Tag, Jahr um Jahr auf dem Hof geschuftet. Mein Bruder dagegen hat was von der Welt gesehen. Der ist ausgebrochen aus dem, was bisher war, dem bäuerlichen Lebens. Hat sich nicht geschert um das, was mal werden würde, wenn die Alten nicht mehr können. Er hätte ja auch bleiben und mir zur Hand gehen können. Ich wurde nicht gefragt, ob ich den Hof erben will. Es war selbstverständlich so. Nun schaue ich mir das an: Soll der sich ruhig schämen. Und ein paar deutliche Worte an ihn könnten auch nicht schaden.

Aber Ich wundere mich über unseren Vater. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihm so nahe gegangen ist, dass der „Kleine“ sich mit seinem Erbteil aus dem Staub gemacht hat. In mir streiten gemischte Gefühle: Der Vater rührt mich. Dieser Blick, dieses leicht Fragende, ob nun wohl alles gut werden wird. Das lässt mich zweifeln und ich frage mich: Muss ich dem Bruder alles aufrechnen? Muss ich dem Vater vorhalten, dass ich es als ungerecht empfinde, wenn er meinen Bruder so mir nichts dir nichts wieder in seine Arme schließt?

4

Je länger ich mir die Szene anschaue, je mehr ich mich verwickeln lasse, je mehr ich das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven anschaue, desto mehr schwindet die Eindeutigkeit. Was aber bleibt, sind die geöffneten Arme und Hände dieser Schritt zur Vergebung, und der Blick, der sagt: Komm doch. Nur noch ein Schritt.

Einen Stein ablegen

Gedanken über Jesu Einladung aus Matthäus 11,28: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“.

1

Seit Jahrhunderten pilgern Menschen auf dem Olavsweg. Ein Pilgerweg in Norwegen, der von Oslo zum Nidaros-Dom nach Trondheim führt.

Dabei gibt es eine wichtige Station. Sie ist auf dem Foto abgebildet. Der Pfad führt durch die karge, einsame Landschaft auf eine Hochebene. Schon von Weitem wird der Steinhügel sichtbar: Allmannrøysa. Ein norwegischer Name, der sich kaum übersetzen lässt. Ein Ort, an dem im Mittelalter wohl Gericht gehalten wurde. Hier oben ist es ungemütlich. Der pfeifende Wind treibt die bauchigen, grauen Wolken umher. Außer dem Pfeifen ist es still. Der Blick schweift in die Ferne: eine Welle aus Bergen, manche mit weißen Spitzen, manche durch den Schatten der Wolken verdunkelt. Davor erstreckt sich die weite, menschenleere Ebene.

2

Direkt vor uns liegen unzählige verschiedene Steine, aufgeschichtet zu einer mehrere Meter hohen Pyramide. Viele Pilgerinnen und Pilger der letzten Jahrhunderte haben hier einen Stein abgelegt. Manche bringen den Stein von zu Hause mit. Andere suchen ihn auf dem Weg oder an diesem Ort. Für manche ist es Symbol für ein schlechtes Erlebnis. Für andere ist es Symbol für eine Last, die sie im Leben tragen müssen. Für wieder andere ist es auch Symbol für eine Sünde. Die Steine sind sehr unterschiedlich.

Auch Menschen müssen unterschiedlich viel und schwer in ihrem Leben tragen. Was auch immer der Stein für jeden einzelnen Pilger und jede einzelne Pilgerin bedeutet. Wie groß, kantig, geschliffen oder rissig der Stein auch sein mag – die Steine werden alle an derselben Stelle abgelegt.

Das Ablegen verbindet die Pilger seit Jahrhunderten miteinander. So wie der äußere Pilgerweg ein Zeichen für den inneren Weg werden kann, so kann auch das Ablegen des Steines an dieser Stelle den Weg verändern. Der Weg bis zu der Steinpyramide kann schwer sein: Es geht bergauf, jedes Gramm des mitgebrachten Steines wiegt. Nach dem Ablegen kann es nicht nur äußerlich leichter weitergehen. Auch innerlich kann sich ein Gefühl der Entlastung und Erleichterung einstellen.

3

Eine Last ablegen. Wie gut das tut. Davon handelt auch der Wochenspruch. Jesus spricht da: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“

Hat diese Steinpyramide auf dem Weg vielleicht etwas mit Jesus zu tun? Jesus ruft Menschen zu sich, die Schweres zu tragen haben in ihrem Leben: physische und psychische Krankheiten, Scheidungen, Trauer und Verluste, hohe Arbeitsbelastung oder Arbeitslosigkeit, Armut, Einsamkeit. Die Steine können ganz unterschiedlich sein. Aber alle die sie tragen, können zu ihm kommen.

Manchmal ist der Weg zu Jesus hin nicht leicht. Und auch nicht alle Lasten können einfach abgelegt werden. Aber Jesus sagt im Wochenspruch zu, dass er dir helfen wird, deine Lasten zu tragen. Bei ihm kannst du ausruhen. Und wenn du dann weitergehst auf deinem Pilgerweg des Lebens – bleibt vielleicht ja auch ein Stein von dir auf diesem Hügel zurück.

Auf Wiedersehen!

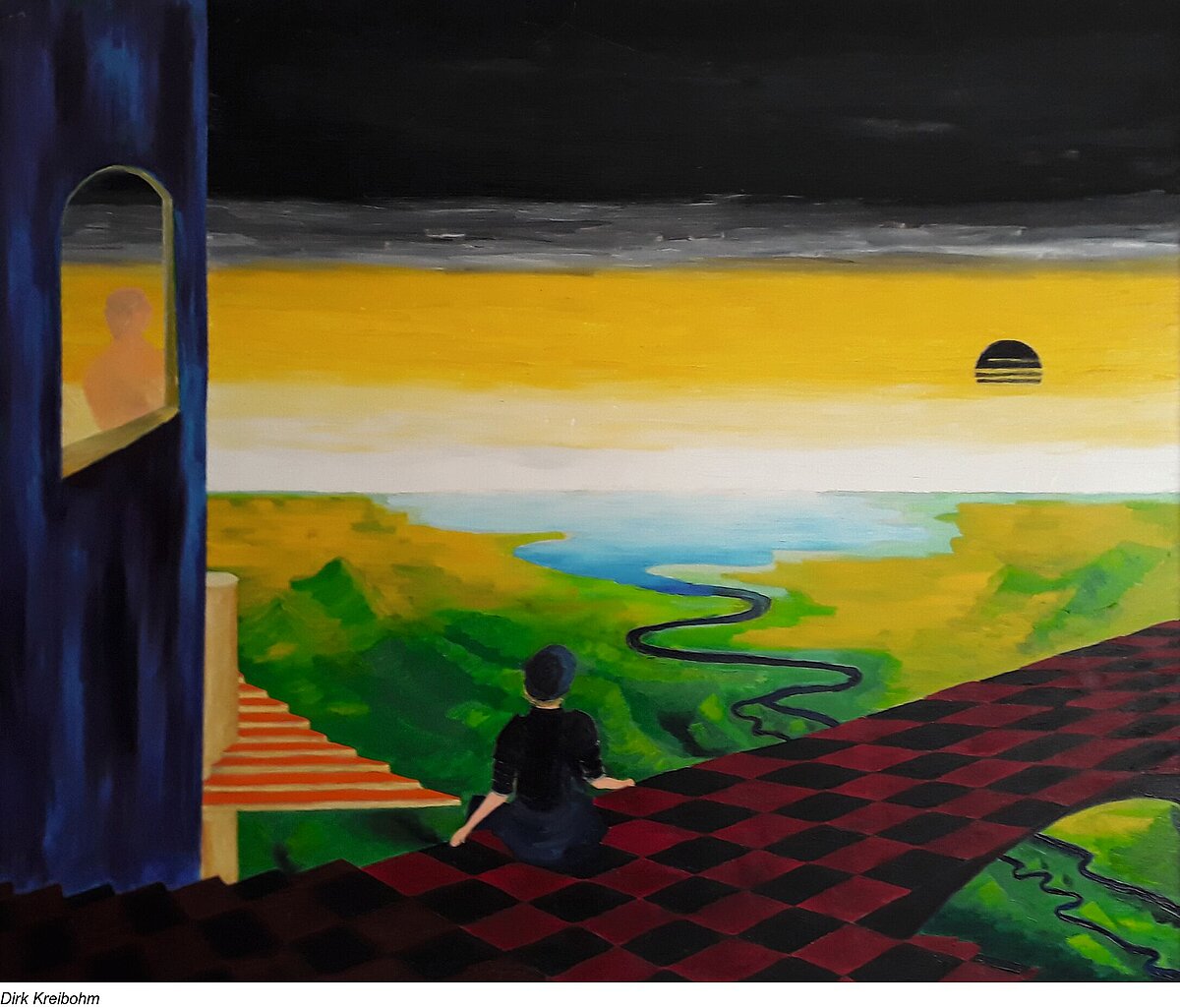

Gedanken über Himmelfahrt und Wiederkehr

1

Die alte Dame ist 85 und lebt in einem Seniorenheim in Erfurt. Eines Tages eröffnet sie ihren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen einen kühnen Plan. Sie möchte noch einmal in ihrem Leben groß verreisen. Wohin soll’s denn gehen, wird sie gefragt. Nach Australien! Da bricht etwas über sie herein, was Jüngere einen „Shitstorm“ nennen würden. Ob sie denn wahnsinnig sei? Komplett übergeschnappt? Nach Australien? Das werde sie doch nicht überleben! Denk doch mal, die Hitze! Das Ozonloch! Die giftigen Schlangen! Die alte Dame lächelt in sich hinein – und sitzt ein paar Tage später im Airbus A 380 nach Sidney. Nach vier Wochen kehrt sie zurück in ihr Seniorenheim. Außer einer heftigen Erkältung bringt sie eine schier unendliche Fülle von Eindrücken mit nach Hause. Kann man in den Gesichtern ihrer Mitbewohner leichte Anflüge von Neid erkennen?

Nun, es muss ja nicht Australien sein. Auch der Odenwald ist ein lohnendes Ziel, das Sauerland, der Hunsrück. Oder zu Fuß um die Ecke dorthin, wo man noch nie war.

2

Warum reisen Menschen? Warum brechen sie auf, erheben sich von ihrem Sofa? Das Wort Reise kommt ja vom germanischen „Reisa/sich erheben“, siehe auch das angelsächsische „to rise“. In den meisten Religionen gilt die Bewegung durch die Welt als rechte Lebensführung, als Instrument der Katharsis, der Reinigung. Als Mittel zur Erleuchtung. In dem hinduistischen Lehrbuch Aitareya Brahmana etwa steht geschrieben: „Es gibt kein Glück für den Menschen, der nicht reist. Des Wanderers Füße sind wie eine Blume: seine Seele wächst, erntet Früchte; seine Mühen verbrennen die Sünden. Also brich auf! Wenn du rastest, rasten auch deine Segnungen; sie stehen auf, wenn du aufstehst, sie schlafen, wenn du schläfst, sie regen sich, wenn du dich regst. Gott ist der Freund der Reisenden. Also brich auf.“

3

Vielleicht braucht es nicht unbedingt solch eine religiöse Überhöhung. Vielleicht genügt ja das Wörtchen Sehnsucht, in dem Verlangen und Suche vereint sind. Neues, Unbekanntes entdecken! Wie gesagt, das kann auch eine Wiese oder ein kleiner See ganz in der Nähe sein, wo man einfach mal sitzt und schaut und nachsinnt über das Leben. Gleich wo und wie: Menschen suchen nach Augenblicken des Glücks, wo sie spüren: Ja, hier und jetzt bin ich ganz da und selbstverständlich ist das alles nicht mit diesem Dasein.

Die Zeit verrinnt langsamer, wenn wir Neues erfahren, wenn wir dem Alltag entfliehen, dessen Konturen allzu gern zu einem gesichtslosen Klumpen des Gewohnten zerfließen. Und letztlich geht es wohl auch darum, etwas zu schaffen, was wir Erinnerung nennen. An das wir zurückdenken können, wenn es einmal dunkler wird und wir nicht mehr ohne weiteres ein Flugzeug oder ein Fahrrad besteigen können. Der Dichter Jean Paul (ein Zeitgenosse Goethes) hat diesen wunderbaren Satz geprägt: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“ Vielleicht sind es ja solche Augenblicke des Staunens, der Ergriffenheit und der Dankbarkeit, aus denen sich das bildet, was wir „ewiges Leben“ nennen? Vielleicht machen wir ja nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Schöpfer reicher, wenn wir mit wachen, bewegten Augen auf seine Schöpfung blicken, bevor wir uns auf den Weg begeben, den wir „die letzte Reise“ nennen.

4

Eine Reise, die auch Jesus angetreten hat, als er diese Erde verließ. Auch er nahm eine Fülle unterschiedlicher Eindrücke und Bilder mit. Es mag ihm wie uns schwergefallen sein, sich zu verabschieden.

Was seine Reise von unserem Reisen unterscheidet: Er ist damals fortgegangen, um nicht nur wiederzukommen, sondern für immer hier und bei uns zu bleiben. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird der Schmerz des Abschiedes spürbar, aber auch die Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu in Gestalt des Windes, der Luft zum Atmen, der guten Gedanken und der Kraft, das Richtige zu tun. Wenn wir reisen, suchen wir ein Stückchen vom Himmel. Wenn Jesus aufbricht, wird er den Himmel stückchenweise zur Erde bringen, überall da, wo sein Geist weht und Hoffnung weckt.

Der Ladenhüterhirte

Gedanken zum Wochenspruch Johannes 10,11a.27-28a

1

Schon seit vielen Wochen steht es in der hinteren Ecke einer Flohmarkthalle und wartet auf einen Käufer. Eine großformatige Darstellung von Jesus als dem guten Hirten, wie sie früher in manchem Wohnzimmer zu finden war. Das Bild wirkt wie aus der Zeit gefallen mit seinem weichgezeichneten und etwas kitschigen Stil. Sowohl die Art der Darstellung als auch die Bildersprache vom Schaf und den Hirten haben kaum noch eine Verbindung zu unserem modernen Alltag. Und so habe ich meine Zweifel, ob sich überhaupt noch eine Käuferin oder ein Käufer für diesen Ladenhüter findet.

2

Und doch gibt es offenbar etwas an diesem alten Motiv vom guten Hirten, das auch in unserer Zeit immer noch Menschen anspricht und berührt. Wenn in Gottesdiensten oder Trauerfeiern Psalm 23 gebetet wird, bin ich immer erstaunt, welche Kraft in diesem Bild vom guten Hirten steckt. Wenn wir gemeinsam beten: „ Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“ lässt sich manchmal spüren, wie sehr diese alten Worte Trost, Geborgenheit und Vertrauen vermitteln.

Auch Jesus beschreibt mit diesem Bild seine Beziehung zu den Menschen, die mit ihm verbunden sind: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.

Ihm geht es vor allem um das Hören: Kaum ein Tier hat solche Probleme mit der Orientierung wie ein Schaf. Anders als z.B. eine Ziege ist ein Schaf auf Hilfe angewiesen, um seinen Weg nach Hause zu finden. Es ist angewiesen auf die Stimme des Hirten, von dem es Orientierung und Richtung erhält.

3

Vielleicht ist diese Suche nach Orientierung und das Hören auf die richtigen Stimmen heute aktueller denn je.

In der Menschheitsgeschichte hat es noch keine Generation geben, die so vielen Stimmen und Meinungen ausgesetzt war wie die heutige. Den Menschen in unserer Gesellschaft erreichen nach wissenschaftlichen Erhebungen jeden Tag durchschnittlich 90–120 Werbebotschaften mit hirnphysiologisch nachweisbarer Wirkung. Derzeit wird jeder Deutsche pro Tag mit rund 6.000 Informationen konfrontiert. Dazu kommt das Phänomen der Fake-News, die es uns immer schwerer machen, in dem lauten Durcheinander der Stimmen und Meinungen die Orientierung zu behalten.

So stellt sich die Frage: Welcher Stimme folge ich? In den sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram kommt es entscheidend darauf an, wem ich folge, auf wessen Nachrichten und Bilder ich mich einlasse. Diese Quellen beeinflussen die Art, wie ich denke, und den Weg, den ich gehe.

4

Von daher kommt es für die Menschen, die sich an Jesus orientieren wollen, darauf an, seine Stimme aus den unzähligen Stimmen und dem Lärm der Zeit herauszuhören. „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir“, sagt Jesus. Diese Art von „Schaf-Sein“ hat nichts mit einem gedankenlosen Mitlaufen im Schutz der Herde zu tun, das auf eigenes Denken und Fühlen verzichtet. Es beschreibt vielmehr das Leben aus einem inneren Zentrum heraus, in dem ich mich mitten in allen Unsicherheiten und Kämpfen des Alltags geborgen und gehalten weiß. Es beschreibt das Wissen um eine Stimme, die es gut mit mir meint und die mir hilft, meinen Weg zu finden.

Ich vermute, dass der Maler des Hirtenbildes, das immer noch in der Flohmarkthalle steht, genau das vor Augen hatte. Sein Bild mag in der heutigen Zeit ein Ladenhüter sein. Das Motiv vom guten Hirten ist es mit Sicherheit nicht.

Liebe und sonst nichts

Liebe kennt keine Bedingungen

Gedanken zum Gottesbild des liebenden Vaters

1

Dieses lässig-luftige Bild zeigt uns den schlimmsten Moment eines Lebens überhaupt: Liebe, die an Bedingungen geknüpft wird. In allen Gesichtern sehen wir einen gewissen Schrecken. Aber doch sehr unterschiedliche Schrecken. Die Erwachsenen, wohl die Eltern, schauen mit leicht gebeugten Köpfen und einer deutlichen Enttäuschung im Gesicht. Das Kind hingegen schaut, den Kopf nach oben gereckt, wie ertappt. Offensichtlich hat es sich gerade verspielt oder etwas nicht gut genug gespielt. Und dann fällt der Satz, der so schrecklich niederschmetternd ist und Leben mehr auslöscht als aufbaut: „Wenn Du uns wirklich liebtest, kämen die Triolen aber deutlich flüssiger!“ Triolen sind Notenfolgen aus drei Noten, die man etwas abgehackt spielen kann – oder eben flüssig-elegant. Der Junge hat sie offenbar nicht flüssig genug gespielt, finden die Eltern. Und verbinden ihre Kritik am Klavierspiel mit der zu geringen Liebe des Kindes.

Hier ist Liebe keine Liebe mehr, sondern ein Geschäft. Liebe, die mit „Wenn Du …“ beginnt, ist keine. Sie ist nur ein Handel.

2

Mit dem Sonntag Invokavit, dem Sonntag nach Aschermittwoch, beginnt in den Kirchen das Gedenken an die Leidenszeit Jesu. Die kommenden sechs Wochen bis Ostern sind heute besser bekannt als die „Fastenzeit“. Das ist sie auch für die, die es möchten. Es soll eine Zeit des Verzichts sein, worauf auch immer. Als die Kirche noch das alltägliche Leben der Menschen bestimmte, gab es in der Fastenzeit wenig oder gar kein Fleisch, keine Sexualität, keinen Alkohol und anderes mehr. Sehr streng war das Fasten oft in den Klöstern. Ausgenommen vom Fasten waren lediglich die Sonntage als die Tage des Herrn.

Heute wird weniger wegen des Leidens Jesu gefastet, sondern eher wegen des eigenen Wohlbefindens. Es soll nicht zu jeder Zeit alles möglich sein - oder man möchte sich einfach bescheiden, einschränken; vielleicht will man auch abnehmen. Menschen wollen lernen, auf dieses oder jenes zu verzichten.

Aber doch nicht auf die ehrliche Liebe.

3

Liebe kennt keine Bedingungen. Sonst wäre sie ja ein Geschäft im Sinne von: Wenn Du dieses tust oder lässt, liebe ich Dich. Oder: Wenn Du dieses oder jenes tust, liebe ich Dich nicht oder nicht mehr.

Wenn man das liest, klingt es grausam, geradezu unmenschlich. Aber im alltäglichen Leben geschieht vieles genauso. Das Bild zeigt nur eine Überzeichnung, eine Übertreibung: Wenn Du uns wirklich liebtest, würdest Du besser Klavier spielen. Diese Bedingung ist unmenschlich und der Liebe unwürdig. Tatsächlich aber gibt es überall in Familien und Partnerschaften kleine, manchmal versteckte Bedingungen. Weil er oder sie nicht aufräumt, zu spät kommt, zu lange oder zu wenig schläft usw. - das sind die kleinen, alltäglichen Anlässe für Streit, oft sogar für Trennungen. Dazu gehört nicht zuletzt auch das berüchtigte: „Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst …“. Bedingungen sollen etwas erzwingen, was nicht erzwingbar ist.

Man liebt, oder man liebt nicht.

Und wenn man liebt, löst man Konflikte, ohne die Liebe an Bedingungen zu knüpfen.

4

So erzählt es Jesus von Gott. Was könnte Gott alles für Bedingungen an uns stellen. In Wahrheit ist er aber der, erzählt Jesus, der es kaum erwarten kann, dass seine Kinder immer wieder zu ihm finden (Lukas 15,11-32). Die Betonung liegt wirklich auf „immer wieder“. Und selbst das Kind, das mit einem Paukenschlag und dem gesamten Erbe vor der Zeit das Haus der Eltern verlässt - offenbar unbelehrbar - erwartet der Vater sehnsüchtig an der Tür, als es voller Reue heimkehrt. Der Vater verlangt nichts. Er freut sich bedingungslos.

Immer stand dem Kind diese Tür offen. Niemals sagte der Vater oder die Mutter: „Solange Du Deine Füße unter meinen Tisch stellst“. Oder: „Wenn du jetzt gehst, dann …“.

5

Gott ist der in einer offenen Tür wartende Vater. Es gibt kein schöneres Bild von Gott. Und kein wichtigeres Erkennen für uns: Wir können heimkehren. Es gibt keine Bedingungen. Wir müssen nicht fasten, um geliebt zu werden von Gott. Wir müssen ihm nichts beweisen. Es genügt, dass wir wie Jesus denken, sagen und handeln (Matth. 4,10): Allein Gott anbeten. Gott zuerst. Zuerst die Frage: Was will er? Sollte ich umkehren?

Gott hat Menschen erschaffen, damit er sie lieben kann. Und wir einander. Bedingungslos.

Gutes Leben

Gedanken zu Amos 5,24 „Es ströme das Recht wie Wasser …“

1

„Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ So heißt es im Buch des Propheten Amos im 5. Kapitel. So sagt er es seinen Zeitgenossinnen, seinen Zeitgenossen und Landsleuten. Die Sehnsucht danach ist groß und die Hoffnung auf Recht und Gerechtigkeit auch. Dahinter steht die Erkenntnis, dass es, so wie es ist, nicht gut ist für alle; dass genau das fehlt: Recht und Gerechtigkeit als Grundlage eines guten Lebens für alle Menschen. Amos ergreift Partei und er traut sich zu sehen, was möglich ist, wenn man Gott an der richtigen Stelle sucht.

2

Stellen Sie sich das bitte mal einen Augenblick vor: ein nie versiegender Bach. Ein Strom, der nicht abreißt, lebendiges Wasser, das sprudelt und in der Sonne blitzt und blinkt, das rauscht und frische Kühle verbreitet. Ein Fluss, in dem ich meine Hände waschen kann, ein Bach, an dem ich meinen Durst stillen kann, in dem Fische schwimmen und Libellen darüber schwirren. Vielleicht tauche ich auch meine Füße ein. Sicher ist es ziemlich kalt und erfrischend. Macht mich wieder munter und wach, lebendig, lässt mich aufleben.

Der Prophet Amos schaut in unsere Welt und er spricht aus Glauben an Gott. Bei aller Kritik an den Zuständen dieser Welt behält er Hoffnung. Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach - so kann es sein in unserem Leben. So soll es sein in unserem Leben. Und das nicht nur im eigenen Leben, nicht nur für mich.

3

Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wie stellen Sie sich das vor? Was halten Sie davon? Zu schön, zu lieb, zu naiv? Oder ja, ganz genauso. Endlich. Ich hoffe darauf.

Recht und Gerechtigkeit. Die beiden gehören zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere. Beide sind Beziehungsbegriffe, beiden geht es um Leben, Gelingen. Beide eröffnen einen Möglichkeitsraum, in dem gutes Leben Platz hat und aufblühen kann. Beides braucht es für ein gutes Leben.

Das ist nie nur für mich allein zu haben. Das gibt es für alle. Stellen Sie sich bitte einen Augenblick vor, wie das aussieht: ein Leben in Recht und Gerechtigkeit für alle? Wie sieht ein gutes Leben aus? Wann sage ich, mein Leben ist es gut? Was braucht es dafür? Was braucht es dafür in der Gemeinschaft unserer Gemeinde, unserem Quartier? Wie sieht sie aus, Gottes Option für die Armen in unserer Kirche? Gottes- und Nächstenliebe, wie wird das lebendig? Es wird uns doch offenbar zugetraut, dass wir so miteinander leben können. Ja – das ist ein Anspruch an uns. Und ein großes Zutrauen.

Recht und Gerechtigkeit, die erfrischen und aufleben lassen. Was für eine großartige Hoffnung. Daran halte ich fest.

In dieser Andacht, viele Fragen und kaum Antworten. Vielleicht haben Sie ja Möglichkeit sich auszutauschen und gemeinsam Antworten zu finden.

Wunde Punkte – schmerzende Worte

Gedanken zu Hebräer 4,12-13

1

Es tut weh. Diese Frage hat sich in ihr Innerstes gebohrt. War es nicht wunderbar gewesen, wie sie sich sonst, vertraut miteinander, stundenlang erzählt hatten? Je mehr sie versucht, sich andere Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, um diese eine fragende Bemerkung zu vergessen, umso mehr schmerzt es. Auch das Glas Wein hat sie nicht in, eher um den Schlaf gebracht. So wälzt sie sich hin- und her und hört die Stimme immer aufs Neue, die diese verletzenden Worte sagten.

Warum musste gerade sie ihr ihre Meinung so direkt ins Gesicht sagen? War sie eifersüchtig? Andere hatten sie zu ihrer Entscheidung beglückwünscht und ihr ermunternd auf die Schulter geklopft.

In den Morgenstunden dämmert es ihr: Was, wenn ihre Freundin von Kindesbeinen an es ehrlich mit ihr meint, weil sie sie besser kennt als all die anderen? Vielleicht war es sogar besonders mutig von ihr, auszusprechen, was sich sonst keiner traute! Aus Sorge? Aus Fürsorge? Schließlich sind sie sich nicht egal! Sie nimmt sich vor, ihre Entscheidung zu überdenken.

2

Worte verletzen. Gerade dann, wenn Menschen, die uns gut kennen und es gut mit uns meinen, sie aussprechen. Sie sind ein Stich ins Herz. Sie dringen durch Mark und Bein. Es tut weh – das kann man nicht schönreden! Sie rauschen nicht in das eine Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Worten, die verletzen, ist nicht mit Durchzug zu begegnen, weil sie einfach bleiben. Sie schmerzen besonders dann, wenn sie einen wunden Punkt in uns getroffen haben. Wenn sie auf alte Verletzungen stoßen, die nicht auskuriert sind, tut es besonders weh. Oft ist es nicht die Zeit, die Wunden heilt.

Möglicherweise ist ein sauberer Schnitt der einzige Weg, um überhaupt gesund zu werden? So wie es manchmal ein Skalpell braucht, um eine Wunde aufzuschneiden, damit sie gesäubert und versorgt werden kann.

3

So verstehe ich die folgenden Zeilen aus dem Hebräerbrief, auch wenn der Verfasser statt eines medizinischen ein militärisches Bild gebraucht:

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. (Hebräer 4,12-13)

4

Der Verfasser des Hebräerbriefs hat Sorge; Sorge um die Beziehung seiner Adressaten zu Gott. Sie scheinen Gott in ihrem Alltag und bei Entscheidungen aus den Augen zu verlieren. Deshalb formuliert der Autor eine Ermahnung, wie er es selber nennt. In vielen wohlformulierten Worten entfaltet er das christliche Glaubensbekenntnis, damit sie daran festhalten. Durch ihre Überzeugungskraft sollen sie Orientierung bekommen, damit sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dabei wird Jesus als verständnisvoller Fürsprecher den Verzweifelten vor Augen gemalt.

Wenn eine Verletzung wirklich behoben und ein Mensch auf dem Weg der Heilung ist, kann er innerlich richtig zur Ruhe kommen.

Die Medikamente und das Verbandsmaterial können entsorgt werden und werden nicht mehr gebraucht, was für eine Befreiung.

5

In wenigen Tagen beginnt die Passionszeit, vielleicht begegnet mir in dieser Zeit auch ein Wort, das mich trifft, vielleicht sogar verletzt. Ich nehme mir vor: Wenn das so ist, dann will ich genau hinspüren: Warum ist gerade dieser Satz so verletzend? Trifft er mich an einem wunden Punkt?

Ich will hinspüren, denn ich weiß, wer das „Skalpell führt“, nämlich der, der mir in der Taufe seine Fürsorge und Begleitung zugesagt hat – oder wie Martin Luther es einmal beschreibt: „Nun wird hier in der Taufe jedermann ein solcher Schatz umsonst vor die Tür gebracht und eine Arznei, die den Tod verschlingt und alle Menschen beim Leben erhält!“

Der große Raum der Liebe

1

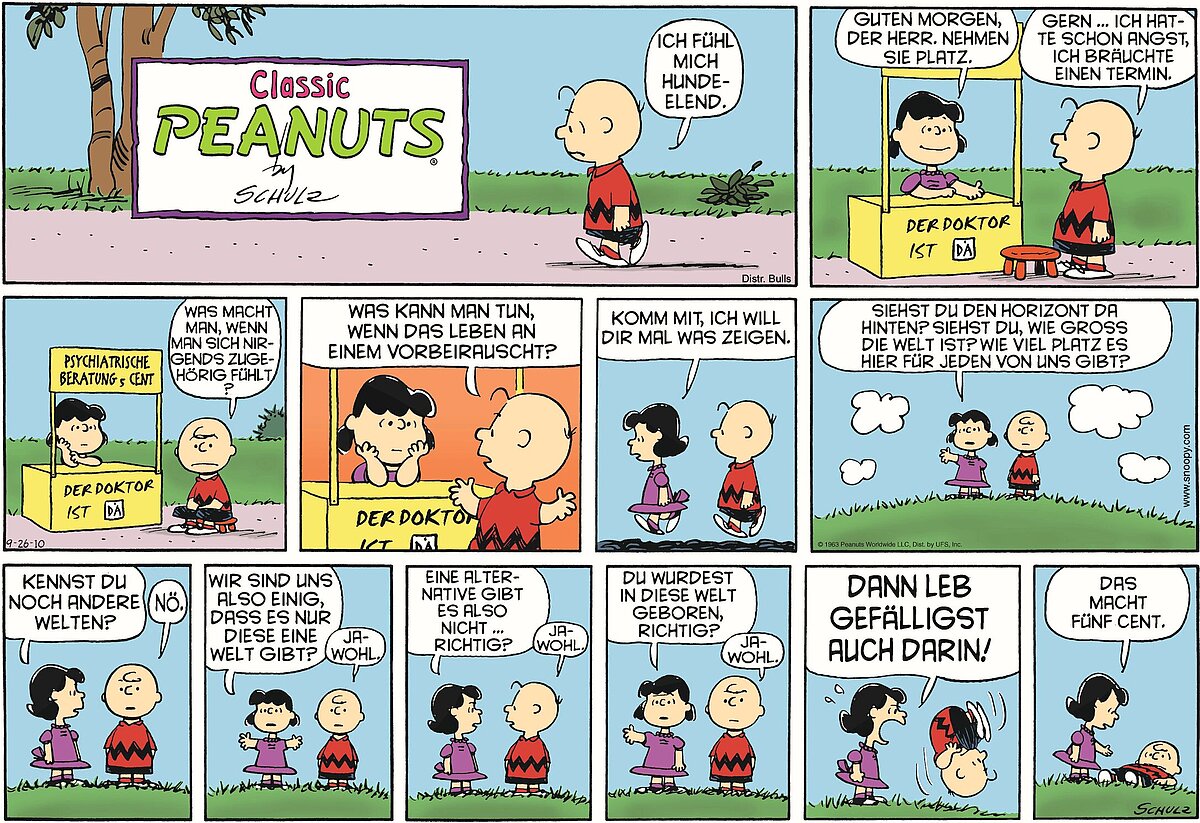

Vor uns auf dem Bild sehen wir das Traumpaar des Lebens, sozusagen. Links Charlie Brown, der Grüblerische, manchmal Schwermütige, viel Fragende und Suchende. Rechts Lucy, die Energische, Zupackende, nie um eine Antwort Verlegene. In vier kleinen Bildern hat hier der Zeichner Charles M. Schultz (1922-2000) dargelegt, was die beiden Figuren auszeichnet und worin der Grund ihres Lebens liegt: Charlie grübelt und fragt; Lucy weiß Bescheid. Sie weiß mit Humor Bescheid. Charlie wird damit nicht geholfen sein – aber Lucy konnte sich kurz und bündig erklären.

Das Schöne ist, bei den Peanuts werden oft unsere Fragen in ganz kleine kurze Zeichnung gepackt. Den Peanuts ist nichts Menschliches fremd; weder der Zank noch die Versöhnung – und Gott schon gar nicht.

Und das ist eben eine Frage von Menschen, die mit Gott leben wollen: Ist Gott wohl zufrieden mit mir?

2

Die erste von zwei Antworten ist: Ich muss mich darum nicht sorgen. Gott will die Welt „be – frieden“. An Weihnachten betritt Gott die Erde – auf sehr menschliche Weise – und zeigt damit sein Gefallen an Menschen. „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens“, singen die Engel. Maria und Josef, den Hirten, den Königen, Gott kommt uns Menschen ganz nah und will sie in seinen Frieden nehmen. In diesem Sinne ist er schon „Zu- frieden“ mit uns

So weit die erste Antwort. Es gibt aber auch noch eine zweite, die bei Lucy noch nicht einmal im Hinterkopf zu sein scheint. Dass Gott zufrieden ist mit mir, heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Als Gott die Welt betritt, lässt er uns ja auch wissen: Lebt nun bitte nach meinen Regeln. Die Regeln der Welt sollen nicht mehr gelten; jetzt gelten die Regeln der Liebe.

3

Keiner hat das so schön in einen Satz gefasst wie der Apostel Paulus in der Jahreslosung für 2024. Am Ende seines ersten Briefes an die kleine, christliche Gemeinde in der Weltstadt Korinth schreibt Paulus: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ (1. Korinther 16,14). Ein Satz wie ein Programm – für mehr als ein Jahr.

Manchmal war Paulus müde der Streitigkeiten in seinen Gemeinde. Sie hatten alle ihre Gründe und auch ihren Sinn. Aber dennoch machten sie müde. Da liegt es nahe, einmal klar zu sagen: Setzt euch ruhig über alles auseinander, ernsthaft, leidenschaftlich – aber alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.

4

Daran kann man heute zweifeln, wenn Menschen streiten. Da geht es oft nicht mehr um Richtig oder Falsch, sondern oft nur noch um recht haben und recht behalten. Dieses Rechthabenwollen ist aber Gift für jede Auseinandersetzung. Wenn ich in ein Gespräch oder in einen Streit gehe mit dem Gedanken, recht zu haben, ist das Gespräch sinnlos. Das gilt für Familien, für Vereine und für die Politik. Wer nur recht haben oder bekommen will, braucht kein Gespräch mehr – und so sind ja die Gespräche dann oft. Sie werden laut und führen zu wenig oder nichts.

Mag sein, dass Paulus das so erlebt hat. In den Gemeinde gab es viele Auseinandersetzungen. Und weil Paulus das so beschäftigt und er wahrscheinlich auch darunter leidet, setzt er ein Zeichen und sagt: Wenn ihr schon streitet, dann bitte in Liebe.

5

Ob Lucy das versteht? Oder geht es ihr nur darum, das letzte Wort zu behalten? Das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass ihre Antwort auf dem Bild etwas zu wenig ist auf die Frage, ob Gott zufrieden ist mit mir: WAS BLEIBT IHM ANDERES ÜBRIG?! Ich vermute, dass Gott nicht ganz so geduldig ist, wie Lucy sich das wünscht. Und er auch im neuen Jahr immer wieder mal kleine Zeichen setzen wird, dass es nicht um Rechthaben, sondern um Liebe gehen soll. Ein Zeichen könnte die Trauer nach einem missratenen Gespräch sein. Und dann die Erinnerung: Lass es uns noch einmal versuchen – mit Liebe und Achtung voreinander.

Liebe ist kein Allheilmittel. Das wissen wir. Aber ebenso sollten wir wissen, dass unser Leben nur „zu-frieden-stellend“ empfunden wird, wenn es in Achtung und Liebe gelebt wird - vor allem in den Streitigkeiten, die kommen werden. Wenn wir spüren, nicht weiterzukommen, wird es am besten sein, tief Luft zu holen; ruhig auch ein paar Tage lang. Und sich dabei selber zu fragen: Denke und handle ich noch im großen Raum der Liebe und der Achtung?

Dann wird wieder, denke ich, ein Zeichen Gottes kommen, das mir zeigt, welchen Weg ich gehen könnte. Wer ernsthaft nach Liebe fragt, bekommt von Gott Antwort.

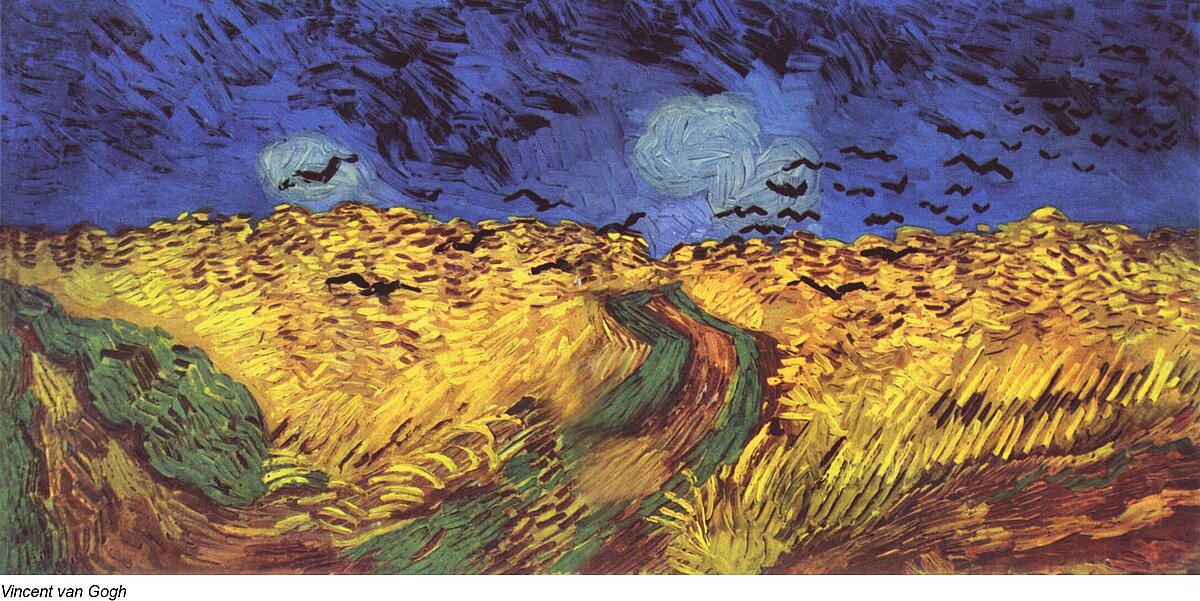

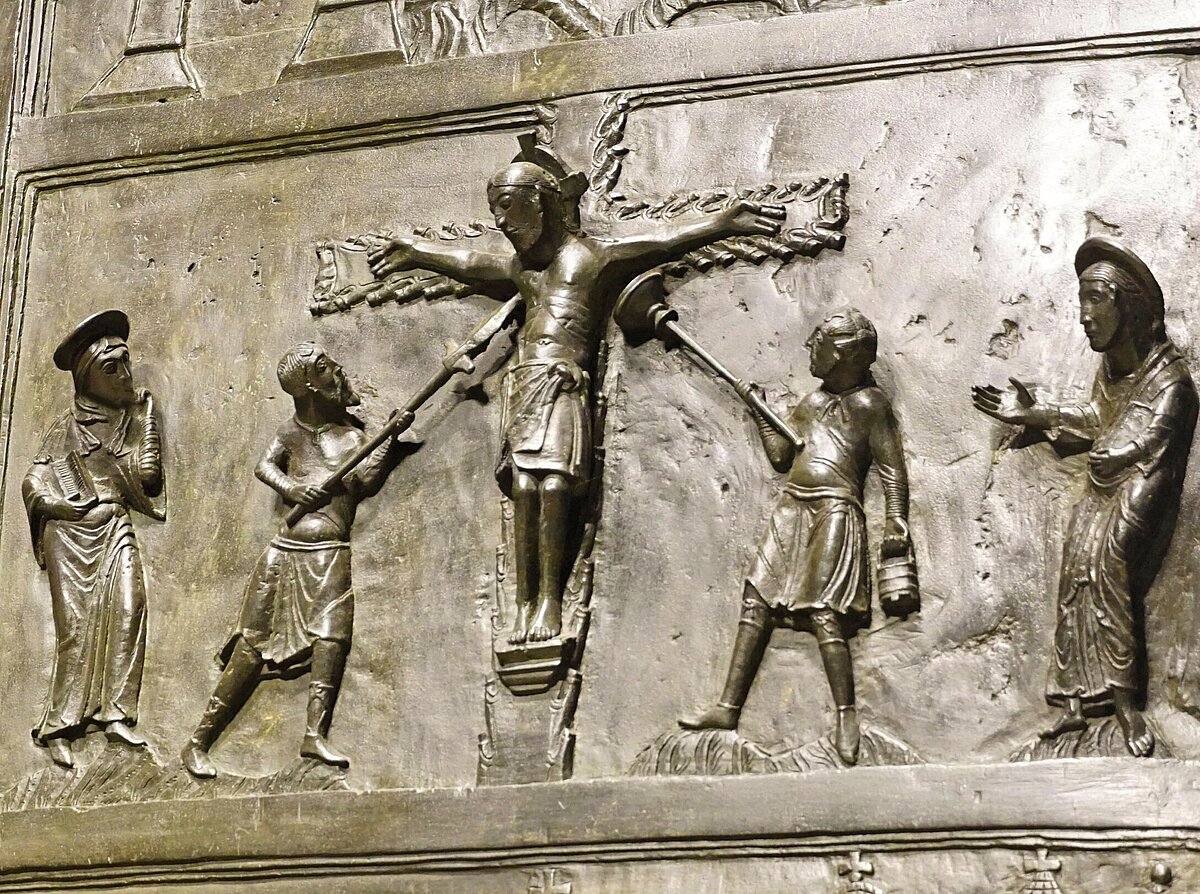

Das Weltgericht

Gedanken zu Gnade und frommen Werken

1

Zur Geschichte des Christentums gehört die Vorstellung, dass Christus am Ende der Zeiten kommen wird, die Lebenden und die Toten zu richten. So bekennen wir es jeden Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen: „Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“

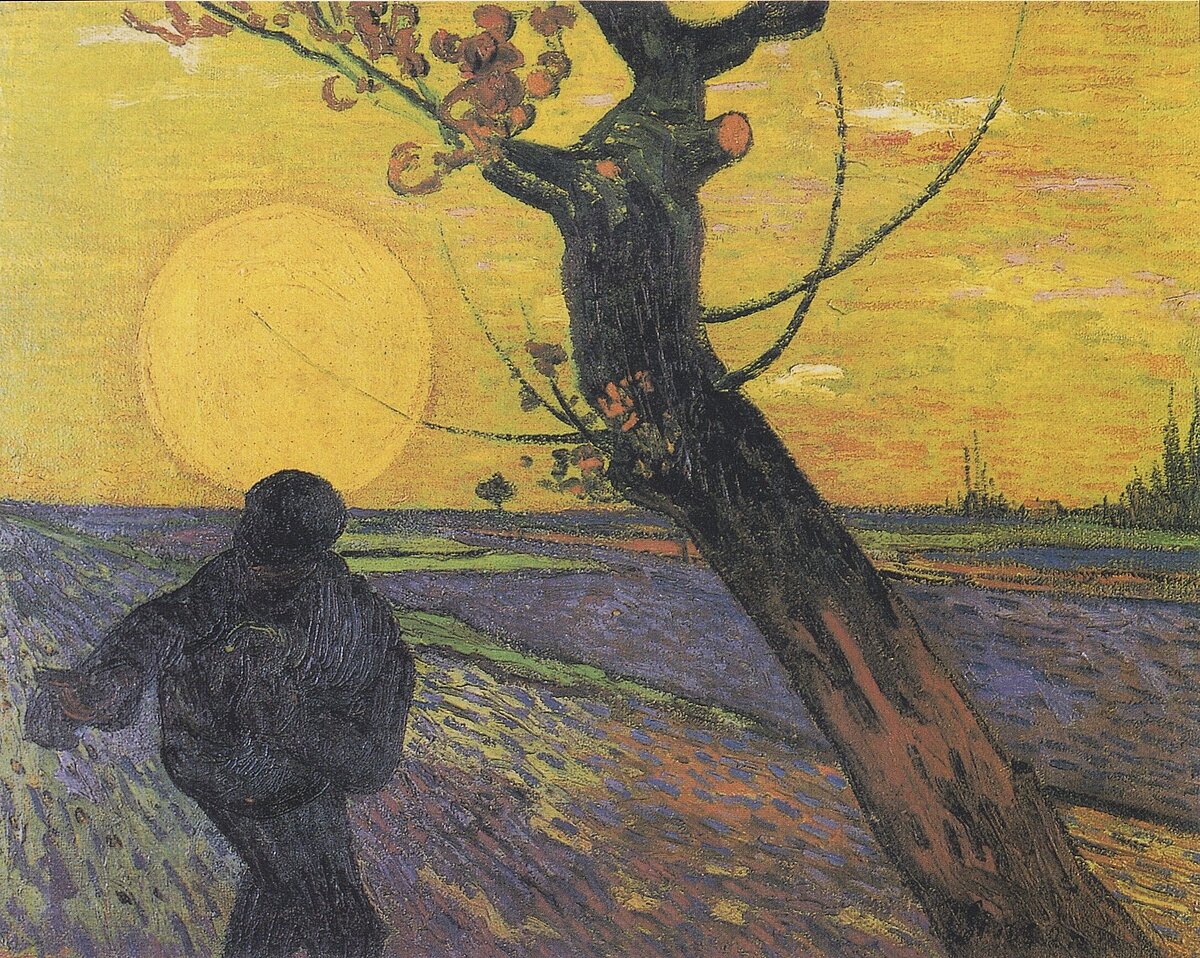

Viele Jahrhunderte hindurch hat man sich das so vorgestellt, wie es auf dem Bild zu sehen ist:

Christus sitzt, umgeben von den himmlischen Heerscharen, auf einem Thron. Er hält die Hände mit den Kreuzigungsmalen erhoben. Engel stehen neben ihm und stellen seine Marterwerkzeuge zur Schau. So wird signalisiert: Hier haben wir es mit dem Auferstandenen und dem in den Himmel aufgefahrenen Christus zu tun. Tod und Leid liegen hinter ihm. Jetzt ist er der Herrscher der Welt. Die Füße hat Jesus auf der Silhouette einer Stadt abgelegt, vielleicht das irdische Jerusalem. Zeichen dafür, dass die Welt und die Erde ihm zu Füßen liegen. Der himmlische Bereich ist vom irdischen Bereich durch eine Art Firmament getrennt.

Im unteren Bereich des Bildes ist zu sehen, wie die Gräber sich öffnen und die Toten aus allen gesellschaftlichen Schichten herauskommen.

Grabplatten werden von den Auferstehenden zur Seitegerückt. Alles das passiert zum Klang der Posaunen, die die Engel links und rechts spielen.

2

Zwischen dem thronenden Christus und den aus den Gräbern sich erhebenden Menschen ist die wichtigste Szene zu sehen: In der Mitte steht ein Engel, der eine Waage hält. Auf der Waage werden die aus den Gräbern steigenden Menschen gewogen. Wer zu leicht befunden wird, fällt in die Klauen des Teufels und wird gefesselt abgeführt in die Hölle, wo Heulen und Zähneklappern warten werden. Wer dagegen schwer wiegt, der darf den Blick in den Himmel richten und auf ein neues Leben im Kreis der Engel und zur Rechten Jesu hoffen.

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.“ So beschreibt der Evangelist Matthäus (25,31) die Szene.

3

Aber was wird da eigentlich gewogen? Wenn man genau hinsieht, kann man in der schwerer wiegenden Waagschale eine Person erkennen, die ihre Hände gefaltet hat.

Schwerer wiegt also das fromme, das gottgefällige Leben. Wer dagegen leichtfüßig daherkommt, kann nur mit Höllenqualen rechnen.

Der zum Weltgericht erscheinende Christus hat den Gläubigen viele Jahrhunderte Angst gemacht. Die Vorstellung, dass da womöglich eine Hölle sein könnte, in der die gescheiterten Seelen für ewig Qualen leiden müssen, setzte die Menschen unter Druck. Sie spürten, dass sie nicht immer so leben konnten, wie es eigentlich geboten war und waren bereit, für ihr Seelenheil zu zahlen. Die Idee der Ablassbriefe spülte viel Geld in die Kirchenkassen. Und damit die Gläubigen stets an das Weltgericht erinnert wurden, brachte man Szenen wie diese über den Hauptportalen der großen Kirchen an.

4

Mit der Reformation veränderte sich dann der Glaube: Martin Luther war davon überzeugt, dass Christus den Menschen nicht als Richter, sondern am Ende aller Zeiten mit Gnade begegnen wird. Denn Luther war sich sicher: Wer getauft ist, kann sich der Gnade Gottes gewiss sein und braucht sich nicht darum zu mühen, fromme Werke zu tun. Sie werden von selbst geschehen. Und das, was dann eben doch in jedem Menschenleben misslingt, wird durch die Gnade gerechtfertigt.

Ein Schimmer des Reiches Gottes

1

Ganz und gar nicht adventlich ist das Bild, das sie auf dem Covere sehen. Zu sehen ist die Hausfassade eines Hochhauses. Die Fenster sind zerstört. Rollläden hängen schief herab. Auf dem Boden, vor dem Haus, Berge von Schutt und Asche. Ein trostloses Bild der Zerstörung. Ich habe dieses Bild mitgebracht, weil es mich an einen kleinen Fernsehfilm erinnert, der zunächst auch von Zerstörung erzählt. Dieser Film, muss ich sagen, hat mich beeindruckt und berührt. Davon will ich heute erzählen. Dabei muss ich allerdings etwas ausholen.

2

Seit einigen Jahren produzieren die großen Nahrungsmittelkonzerne und Supermarktketten in der Vorweihnachtszeit kleine Fernsehfilme. Es ist – natürlich - eine Idee, die aus Amerika zu uns nach Europa gekommen ist. Ich muss sagen, dass ich erst jetzt auf diese Kurzfilme aufmerksam geworden bin. Normalerweise tragen diese Filme eine Werbebotschaft. Sie malen ein Bild von Weihnachten, wie es uns inzwischen sehr vertraut ist: das Fest der Familie in Harmonie und mit Genuss. Und mit Kommerz. Dieser Film jedoch ist ganz anders. Gezeichnet in düsteren Bildern, fast nur in Schwarz-Weiß, erzählt der kleine Film zunächst vom Gegenteil

3

Eine Frau kommt nach Hause, in einen großen Häuserblock. Sie fährt mit ihrem Auto in die Tiefgarage. Im Radio hört man leise Klänge von Stille Nacht. Da fährt ihr plötzlich ein Junge auf einem Rad vor das Auto und sofort entsteht Streit. Ihre Brille bekommt einen Riss. Dieser Riss geht wie durch sie selbst hindurch. Der Junge und die Frau gehen auf unterschiedlichen Wegen durch das Haus nach oben.

Die Risse, die unsere Gesellschaft durchziehen, die allgegenwärtigen Krisen und Probleme kommen in kleinen Momentaufnahmen zum Ausdruck: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Krieg in Israel und Gaza, Klimawandel. Und mit jedem Stockwerk höher werden die Risse im ganzen Haus sichtbarer und spürbarer. Wände reißen auf, Türen brechen durch, Fenster splittern.

4

Schließlich erreicht die Frau ihre eigene Wohnung. Eine Tür gibt es schon nicht mehr, die ganze Wohnung steht Kopf. Müde und verzweifelt lässt sie sich in ihren Sessel fallen. Sie weint. Auch der Junge kommt oben an. Hört vor seiner eigenen Wohnungstür, wie sich die Eltern streiten. Blickt den Flur entlang, sieht die Frau in ihrem Sessel sitzen. Zögernd wendet er sich ihrer Wohnung zu, tritt langsam ein, schaut sie an. Und fragt dann: „Können wir reden?“ Sie schaut ihn ebenfalls an, ihr Blick wird weich – und der Riss in der Brille wird wieder heil. Sie lächelt, er nimmt sich einen Stuhl, setzt sich zu ihr.

Mit einer Botschaft endet dieser Film: Wir alle, heißt es am Schluss, können etwas gegen die Risse in unserer Gesellschaft tun. Wir können aufeinander zugehen.

5

Mich hat er berührt, der kleine Film. Ich erkenne in ihm einen Schimmer des Reiches Gottes: Menschen, die es bei allem Trennenden schaffen, aufeinander zuzugehen, zu reden, zu verzeihen:

Saget den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott“. So heißt es beim Propheten Jesaja (35,4a). Und ich wünsche uns allen, dass wir solche Lichtblicke und Schimmer des Reiches Gottes, ja dass wir Gott selbst, immer wieder entdecken – hinter den Fassaden.

Vom Haltezeichen zum Wegweiser

Gedanken über die Nächstenliebe

1

Wie bringt man Menschen dazu, in der Not zusammenzustehen? Diese Frage hatten die Verantwortlichen in der Stadt Akureyri im Norden Islands, als im Jahr 2008 der Zusammenbruch der drei wichtigsten Banken des Landes eine große Finanzkrise auslöste. Das war eine Folge der Lehman-Brothers-Pleite in den USA. Die Zahlungsfähigkeit Islands war bedroht. Es gab viele Entlassungen, die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich, Löhne wurden gekürzt und etliche Isländer verarmten. Die Sorgen waren groß in dem kleinen Land. Wie sollte es weitergehen?

2

Viele wirtschaftliche und politische Maßnahmen waren nötig, um die Finanzen des Landes wieder auf ein stabiles Fundament zu bringen. Und dazu mussten die Menschen gestärkt und ihnen die Sorgen genommen werden. Das, was als Idee auftauchte, um die Stimmung zu verbessern, überrascht bis heute. Wer nach Akureyri kommt, dem werden die roten Lichter an den Ampeln auffallen, die allesamt als Herzen gestaltet sind. Hier im Ruhrgebiet kennen wir ja die „Kumpelampelmänn-chen“ mit der Grubenlampe in der Hand. Die Intention geht in eine ähnliche Richtung.

Fußgänger wie Autofahrer sind überrascht und fragen sich, was wohl dahinterstecken mag. Die Antwort lautet: Auf diese Weise sollte dazu aufgerufen werden, dass die Menschen einander beistehen, dass sie ein Herz für den und die andere zeigen. Bis heute ist Akureyri als „die Stadt mit Herz“ bekannt und wirbt damit um Besucher.

Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild: Da, wo Rot sonst eine Warnfarbe ist und „Stop“ gebietet, wird Rot jetzt zur Farbe der Nächstenliebe und weist auf diejenigen hin, die nicht genug zum Leben haben. Jeder Ampelstop erinnert an den Nächsten und dass man in der Not zusammenrücken muss. Wunderbar, oder?

3

Ich wünsche mir diese Herzampel auch woanders. In Deutschland. Eigentlich in allen Straßen und Ländern der Welt. Weil sie für mich so eine starke Botschaft bringt: Da, wo man anhalten muss, wo es nicht weitergeht, wird daran erinnert, dass man füreinander da sein soll. Aus dem Haltzeichen wird ein Wegweiser – hin zum Nächsten. Das begeistert mich. Was ist das für ein Zeichen der Hoffnung, wenn ich auf diese Weise an andere denke und andere an mich! Natürlich muss diese Liebe dann auch eine aktive Umsetzung finden als Zeichen des Füreinander und Miteinander.

4

Und dazu gehören auch Überlegungen wie: Was braucht unsere Gesellschaft heute? Was kann ich dazu beitragen? In einer Zeit, in der die Inflation besonders die Ärmeren im Land in eine schwierige Situation bringt, ist es nötig, sich für die gegenseitige Unterstützung einzusetzen. Der Zusammenhalt wird ja nicht durch gute Worte, sondern durch tatkräftige Hilfe gefördert. Als Christ oder Christin hat dieses Zeichen der Liebe und der Hoffnung immer mit Gott zu tun: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, so heißt es im 1. Johannesbrief (4,16b). Die Verbindung Gottes zur Liebe kann man nicht auflösen. Sie trägt uns auch in den unsicheren, schlechten Zeiten.

Ich wünsche mir diese Zeichen der Liebe auch hier bei uns, um mitten im Alltag daran erinnert zu werden: Ich bin mit dem, was mich bewegt, nicht allein, sondern Gott ist mit seiner Liebe immer bei mir. Er weist mich auf meinen Nächsten hin. Jede rote Ampel könnte eine Erinnerung daran sein – vielleicht auch ohne das wunderschön leuchtende Herz. Für diesen Gedanken halte ich dann doch gerne an einer roten Ampel.

Durchblick

Gedanken zu Psalm 24,1+2

1

Es schien, als hätte die Straße ein Ende. Eine Sackgasse. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich den Weg bergauf gelaufen bin. Eine Mauer, von der Putz abbröckelt. Ein Handlauf aus Metall, der schon bessere Tage gesehen hat. Ausgetretene Stufen auf dem Weg nach oben. Wo wollte ich eigentlich hin? So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich bin einfach dem Weg gefolgt.

Und dann: ein Durchblick. Es wird hell und weit hinter dem geöffneten Tor. Der Himmel wölbt sich über dem Berg. Auf dem Tor das Kreuz mit der Erdkugel. „Die Erde ist des HERRN, der Erdkreis und die darauf wohnen“ (Psalm 24,1.2). Die ganze Welt gehört Gott, das Meer und die Wolken und die Berge.

Hinter dem Tor blühende Blumen. Rot – die Farbe der Liebe. Wie die Kerzen auf dem Adventskranz. Grün – die Hoffnung, wie das Tannengrün. Weiß – die Freude, die Ewigkeit, die Farbe der Christusfeste. Noch versteckt, dort, hinter dem geöffneten Gittertor, aber alles ist da, hinter der „Pforte zur Unsterblichkeit“.

2

Wer geht hier hindurch? Für einen ganzen Tross mit großem Gefolge, gar eine Kutsche, ist der Durchgang zu schmal. Ein Esel würde wohl gehen – das Reittier der einfachen Leute. Vollkommen geöffnet ist das Tor allerdings nicht. Gibt es einen Vorbehalt? Eine Einlasskontrolle? Oder wird niemand erwartet?

Überhaupt: Menschen sind auf dem Bild nicht zu sehen. Keine Menschen, die den Weg säumen, weil ein wichtiger Gast durch das Tor schreitet. Keine Menschen, die mich willkommen heißen und sich freuen, dass ich mich auf den Weg gemacht und den Aufstieg bewältigt habe. Keine Menschen, die selbst den Aufstieg gewagt haben und nun den Durchblick genießen. Niemand, der einen Blick auf das Bergpanorama und die Weite erhaschen will, der überwältigt ist davon, dass die Welt zu Gott gehört.

Geht es hier um mich? Werde ich erwartet – und wenn ja, von wem? Soll ich hindurchgehen durch das Tor, und was erwartet mich dort?

3

Bei genauerem Hinsehen bemerke ich, dass es Grabsteine sind. Ein Friedhof, ein Gottesacker hinter der Pforte zur Unsterblichkeit. Sie sind angekommen, die dort liegen. Für sie ist die Reise zu Ende, zumindest ihre irdische Reise. Auch für sie gilt: „die Erde ist des HERRN“. Die Erde, in der sie liegen, gehört Gott. Ihr Leben gehört Gott und auch ihr Sterben. Sie ruhen in Gottes Hand.

4

Was wäre, wenn auch Gott dort wäre – hinter dem geöffneten Tor, an dem Ort mit Weite und Durchblick? Wenn Gott schon längst dort warten würde, nachdem ich angekommen bin, um mich mit geöffneten Armen in Empfang zu nehmen? Ich werde diesen Ort wieder verlassen. Ich bin nur zu Besuch. Aber irgendwann werde ich bleiben. Vielleicht nicht hier, aber an einem ähnlichen Ort wie diesem. Dann wird er auf mich warten, mit geöffneten Armen. Er wird schon da sein. Kein Tor ist ihm zu schmal, er wird hindurchpassen, denn er kommt nicht mit großem Tross. Er wird da sein, an jedem Ort, zu dem ich aufbreche. Da erschließt sich mir Weite und Frieden. „Die Erde ist des HERRN …“

Neue gegen alte Welt

1

Hier prallen zwei Welten aufeinander. Vorne sehen wir rostige Trübsal, eigentlich schon Elend. Drum herum aber leuchtet es hell. Da ist ein bilderbuchschönes Haus und Namen, die von viel Geld zeugen: Chanel und Cartier; ein französischer Modekonzern und ein Schweizer Schmuckunternehmen. Diesen großen Namen hat man ein ausgeschlachtetes, rostiges Auto vor die Tür gestellt. Kaum auszudenken, wie das geschehen konnte. Vermutlich eine Nacht- und Nebelaktion von ein paar Verwegenen; vielleicht als Protest.

Rost gegen Reichtum. In einer teuren Einkaufsstraße.

2

In der Bibel gubt es immer wieder dieses Bild von der alten und der neuen Welt, die sich konträr gegenüberstehen. Der Prophet Daniel, der wohl zu den letzten der vielen Propheten des Alten Testaments gehört ist einer der ersten: Er hält eine neue Welt gegen die alte, gegen unsere Welt. Daniel könnte, wie viele meinen, in den Jahren 170 bis 160 vor Jesus gelebt und gewirkt haben. Sein wichtigster Auftrag war es, eine Endzeit anzukündigen und gerechten Juden eine Auferstehung zu verheißen.

3

Daniel beschriebt die alte Welt, in der wir leben als Welt der Trübsal, die sich noch verschlimmern wird. Aber er setzt ein großes „Aber“ dagegen. Denn in der anderen Zeit werden Entschlafene erweckt werden, und die Verständigen, also die, die fest auf Gott vertrauen, werden leuchten wie Sterne. Ein wunderbares Bild. Wie des Himmels Glanz werden die sein, die Gottes Gerechtigkeit nicht nur im Munde führten, sondern auch lebten.

Mit seiner Erwartung einer Auferstehung der Entschlafenen gehört der Prophet Daniel zu den ersten in der Heiligen Schrift, die klar benennen, was für Jesus und Paulus dann ganz selbstverständlich ist. Die Auferweckung Jesu ist der Anfang der Auferweckung aller.

4

Bei Daniel, Jesus und Paulus geht es nicht um Termine und Tatsachen, sondern um Hoffnung und Gottes Größe. Keiner weiß, wann diese Endzeit kommt und die neue Welt beginnt. Keiner weiß, wie sich das alles ereignen wird. Man darf also sagen: Daniel, Jesus und Paulus schmücken ihre Hoffnung aus. Das ist auch berechtigt. Man darf Hoffnung mit Gedanken und Fantasien ausstatten. Vorausgesetzt, man glaubt nicht an den Schmuck und die Fantasien. Wir wissen nicht, ob die alte Welt zusammenbricht oder leise zu Ende geht. Wir wissen auch nicht, ob sich die neue Welt Gottes mit Posaunen ankündigt oder vielleicht ganz unscheinbar zu uns kommt. Nichts davon wissen wir. Wir können allerlei fantasieren, dürfen daran aber nicht glauben.

Woran wir glauben dürfen, ist die Größe Gottes. Er ist nicht an die alte Welt gebunden, ist größer als sie. Und wir dürfen darauf hoffen, dass er uns hineinnimmt in seine neue Welt, wie es Johannes in seiner Offenbarung schreibt (21,3-4): Gott wird bei ihnen wohnen; und er selbst wird ihr Gott sein … und der Tod wird nicht mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Johannes ist vorsichtiger mit dem Ausschmücken seiner Hoffnung. Er sagt nur: Das Erste, also unsere Welt, vergeht. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben.

5

Darauf dürfen wir hoffen, daran dürfen wir festhalten. Gott ist größer als seine Schöpfung. Gott ist größer als die Geschichte der Menschheit. Und Gott ist größer als der Tod. Der Tod ist nur Gottes Knecht. Das wissen wir seit jenem Ostermorgen, als die aller Hoffnung beraubten Jünger, Frauen und Männer, mit einer vollkommen neuen Hoffnung wieder die Welt betraten, aus der sie sich ängstlich zurückgezogen hatten. Er lebt, haben sie einander zugerufen und sich mit ihrer Hoffnung angesteckt. Und wir werden mit ihm leben, auch wenn wir sterben.

6

Der Totensonntag ist ein Tag der Trauer, einerseits. Es ist schlimm, Menschen zu verlieren, die unser Leben begleitet haben. Der Totensonntag ist aber zugleich auch ein Tag der Hoffnung. Die Toten sind tot, aber sie sind nicht weg.

Sie sind bei Gott aufgehoben. Dort, im weiten Raum Gottes, bleiben sie uns erhalten. Dort werden wir alle einmal sein. Wie Gott unser Leben dann bewerten wird, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir genau: Die Liebe bleibt. Für immer. Sowohl die Liebe der Verstorbenen zu uns als auch unsere Liebe zu ihnen. Sie wird die Gräber überstehen und ist bei Gott aufgehoben.

In den Gräbern liegt das Leben, nicht die Liebe.

Gottes großes Verzeihen

1

Hier gibt es nichts schönzureden. Der Christus ist rot vor Blut. Und auch sonst ist unser Blick eingefangen von Rotem, als solle allen Betrachterinnen und Betrachtern klar sein, dass es bei der Kreuzigung nicht um etwas Sanftes geht. Auch die eine Waffe sieht man deutlich, mit der geprüft wird, ob Christus schon tot ist. Der Stich in die Seite als letzte Brutalität. Die Kreuzigung war damals etwas Alltägliches – aus heutiger Sicht war sie grausam. Hier stirbt ein Mensch.

Und von dem Menschen heißt es später, er habe alle unsere Sünden getragen.

2

Der Maler Lovis Corinth war schon zu Lebzeiten berühmt. Viele Ausstellungen zeugen davon. Ebenso der Verkauf seiner Bilder, der ihm ein großzügiges Leben ermöglichte. Begonnen hat er als Maler des Impressionismus. Er malte Natur, Landschaften und alles, was als Impression galt, also als eine Art Augenblicksaufnahme von Schönem, das der Seele guttut.

Aber dann kam der Erste Weltkrieg (1914–1918); und es floss viel Blut. Nicht direkt in unserem Land wie im Zweiten Weltkrieg, aber doch für alle sichtbar und hörbar in Belgien und Frankreich. Corinth war von Anfang an Befürworter des Krieges und erschüttert, als Deutschland kapitulierte und das Kaiserreich unterging.

Diese Schmach veränderte seine Malerei; bei vielen anderen auch. Schöne Landschaftsbilder, Impressionen aus der Natur – diese Lieblichkeiten waren vorbei. Es kam zum Expressionismus, zu Übertreibungen und Farbexplosionen.

Wie hier, auf dem Kreuzigungsbild. Da kann man sich nichts mehr schönreden. Wenn Christus alle unsere Sünden trägt, dann geht das nicht ohne Blut.

3

Wie dürfen wir das verstehen, dass Christus alle unsere Sünden getragen hat bis ans Kreuz (Philipper 2,8)? Wir dürfen das als Gottes großes Verzeihen verstehen. Wir dürfen das so verstehen, dass Gott nicht auf unsere Schuld Strafen folgen lässt. Gott ist kein Strafautomat, der jeden Fehler und jede Schuld gleichsam automatisch rächt. Das wäre Gottes nicht würdig und presste ihn in eine Form, die ihn klein macht. Gott ist kein Strafautomat, sondern ein Gott der Freiheit.

Unsere Schuld ist abgetragen. Der Tod Jesu wird zu unserer Freiheit. Wir werden auch schuldig mit unserer Freiheit, aber wir müssen die Strafe nicht fürchten. Wir können uns, um Christi willen, Gott zuwenden und ihn um Vergebung bitten. Gott wird sich unseren Bitten nicht verschließen. Er wird sich unser erbarmen.

4

Dass wir das wissen dürfen, jeden Tag wieder wissen dürfen, macht uns das Leben leichter. Wir müssen nicht perfekt sein, nicht fehlerlos sein. Wir dürfen unsere Macken haben, auch seltsame. Und wir dürfen uns vor allem eingestehen, dass wir schuldig werden an anderen – nicht selten sogar mit schwerer Schuld.

Über alles das dürfen wir in Ruhe nachdenken. Niemand von uns ist verpflichtet, dauernd auf andere zu zeigen, um sich selber eine weiße Weste herbeizureden. Glaube an Gott und Leben mit Gott heißt: wir erfahren Vergebung. Wir leben nicht in einer Welt, in der Gott Fehler und Schuld rächt. Er vergibt. Unter einer Bedingung, die gar keine ist. Sie ist geradezu selbstverständlich.

5

Wir sollen nämlich über uns nachdenken. Wir sollen nicht gedankenlos leben oder irgendwie drauflos leben. Wir sollen und dürfen uns selber genau ansehen, ohne uns schönzureden. Da ist ein großes Glück. Wir dürfen uns in unser Herz schauen und erkennen, wie wir leben. Denn wir werden nicht bestraft. Unser Gott ist ein befreiender Gott. Der Tod Jesu wird zu unserer Freiheit.

Wir brauchen dieses Innehalten. Um wieder unsere Freiheit zu erkennen. Wir dürfen uns ansehen; wir dürfen uns erkennen als fehlerhafte und schuldige Menschen – denn wir erfahren dann, dass und wie Gott uns befreit. Um seines Sohnes willen verzeiht er uns und bittet uns: Ändert euren Sinn.

Das nennt man Buße - Umkehr zu Gott. Man sieht sich, man erkennt sich und bittet dann:

Mach mich dir recht, Gott.

Hilf mir, dass ich lebe im Licht deiner Gebote.

Und hilf mir lieben.

Um deines Sohnes willen.

Meister des Gottvertrauens

1

Ein Mensch fühlt einen Auftrag, erzählt das Bild. Und kommt diesem Auftrag nach. Er schreibt ein Schild, auf dem steht in Großbuchstaben: HUPEN SIE, WENN SIE JESUS LIEBEN. Offenbar gehört der Mann zu denen, die Jesus lieben – und erhofft sich das auch von anderen. Darum stellt er sich mit seinem Schild auf eine viel befahrene Kreuzung und erwartet das Hupen. Er bekommt es. Fast alle Autos in seiner Nähe hupen, einige Fahrer schauen auch aus den Fenstern ihrer Autos.

Allerdings, so müssen wir befürchten, hupen die Fahrerinnen und Fahrer nicht, weil sie Jesus lieben. Sie hupen, weil der Mann mit dem Schild den Verkehr aufhält.

Aber, immerhin: der Mann hat bekommen, was er wollte. Sein Auftrag ist erfüllt. Ist das nun alles ein Witz? Oder eine Tragödie? Oder beides zugleich?

2

Was mögen die Menschen damals über Jesus gedacht haben? Es gab einige, die ihn liebten, womöglich auch Frauen. Vielen anderen war er gleichgültig. Noch ein Wanderprediger mehr. Und dann gab es die, die ihn aus dem Weg haben wollten, aus religiösen Gründen. Einen eher ärmlichen Menschen als „Sohn Gottes“ empfanden sie als anmaßend, eine Gotteslästerung. Sie hielten ihre Gründe für ehrbar, Jesus hinrichten zu lassen mit tatkräftiger Hilfe der römischen Staatsmacht, die sich anschließend die Hände in Unschuld gewaschen hat. Als ihnen beim Sterben Jesu dämmerte, was sie da womöglich angerichtet hatten, wollte es niemand mehr gewesen sein.

Und wo waren die, die Jesus liebten? Verschwunden. Aber dann, Gott sei Dank, bald wieder da. Schon kurze Zeit später setzten sich einige hin und schrieben auf, was Jesus gesagt und getan hatte.

3

Da war zum Beispiel diese Rede am Berg. Die hatten sie nicht vergessen. Vermutlich wegen der ersten Sätze (Matth 5,1-10). Hat man die einmal gehört, vergisst man sie nie mehr. Wohl wegen der jeweils ersten zwei Worte der acht Sätze, die mit „Selig sind“ beginnen. Seligkeit ist vollkommenes, durch nichts getrübtes Glück – beginnend auf Erden, vollendet im Himmel. Das hört man gerne, wenn man Leid trägt oder Frieden stiftet.

Auch Sanftmütige und Gerechtigkeit Suchende spitzten die Ohren und ahnten: ich bin gemeint.

Und so vieles andere noch, was in der Bergpredigt steht: die Hoffnung auf das Reich Gottes mitten im Leben; der Blick zum Himmel, wo Vögel sorglos ihre Kreise ziehen, oder der Blick auf Lilien, die, vom Schöpfer gestreichelt, in Schönheit vor sich hin wachsen. Das muss man aufschreiben, dachten einige, das muss die Nachwelt wissen.

4

Bis heute müssen wir das wissen. Die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen sind nicht nur Teil der Weltgeschichte, sie sind ein Meisterstück des Gottvertrauens – erfühlt, gedacht und gesprochen vom Meister des Gottvertrauens. Das ist das eigentliche Kennzeichen des Sohnes Gottes: sein sehendes Gottvertrauen. Jesus vertraut nicht blind, sondern sehend. Gott, sein und unser Vater, meint es gut mit uns – auch wenn wir das nicht immer erkennen. Dass Gott es gut mit uns meint, davon ist Jesus vollkommen überzeugt. Niemals würde Gott, denkt Jesus, uns etwas anbieten oder zukommen lassen, was uns schadet (vgl. Lukas 11,11-13).

Als Jesus seine Worte am Berg spricht, haben vielleicht hundert Menschen zugehört. Seitdem aber haben sie viele Millionen gehört und gelesen. Der Meister des Gottvertrauens – vor allem wegen dieser Worte wird er geliebt. Auch wenn man nicht unbedingt hupen muss, wenn man Jesus liebt.

5

Wir können Jesus auch leise lieben. Indem wir uns seine Worte zu Herzen nehmen. Das tun wir, wenn wir Menschen achten. Die Traurigen; die Armen und Verfolgten; die von der Welt Vergessenen; die Kranken und die, die sie pflegen; vielleicht sogar die Verbitterten. Ihnen lassen wir ein wenig Leichtigkeit zukommen, auch mal Heiterkeit. Wir streuen das wie Samen in ihr Herz und bitten Gott, er möge aus dem Samen Blumen wachsen lassen, die alle ihre Sinne ermuntern.

Jesus lieben heißt Gott vertrauen. Er will Gutes. Manchmal erkennt man das erst spät. Auch Jesus erkannte es längere Zeit nicht. Aber dann doch. Und sagt voller Gottvertrauen: Alle Liebe wird euch im Himmel reichlich belohnt werden.

Was gut ist

1

Wir brauchen Regeln, Ordnungen, Normen, ja auch Vorschriften für ein geordnetes Leben und Miteinander. So haben zum Beispiel die Mönchsregeln das Zusammenleben der Mönche in den Klöstern geordnet. Die Ordensregeln verhalfen zu einem vermeintlich christlichen Leben. So müsste die Welt doch zumindest in den Klöstern funktionieren. Ein Leben in Hingabe und mit Lobpreis, ein Leben in Gemeinschaft, Demut und für andere. Doch auch die besten Regeln brechen sich mal an der Realität des Lebens. Nicht, weil unbedingt die Regeln schlecht sind, sondern weil das Herz des Menschen anders tickt. Mal schlägt es über die Stränge und übertritt die guten Regeln. Mal ist es barmherziger als die Regelauslegung und gibt nach.

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ So fasst der Prophet Micha (6,8) im Wochenspruch zusammen, was zum Leben dient: Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott oder, wie es in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache heißt, „besonnen mitgehen mit deinem Gott“.

2

Gekleidet mit seiner Mönchskutte zeigt der Mönch seine Ordenszugehörigkeit. Er untersteht dem Orden und seinen Regeln, denen er sich fügen will und muss. Der Mönch auf dem Bild trägt das Christuskind auf seinem Arm. Sanft streicht ihm Christus mit seiner Hand übers Ohr, ins Ohr – als ob er ihm mit seiner Hand und seinen Blicken etwas hineinflüstern möchte. Es braucht keine Worte, sondern nur Berührung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist …

In einem Brief an seine Ordensbrüder rät Franz von Assisi (1181–1226) in der Kontemplation: „Neigt das Ohr eures Herzens und gehorcht der Stimme des Sohnes Gottes.“ Hier ist das anschaulich geworden. Schauen Sie sich das Gesicht des Mönchs genau an. Sein Kopf neigt sich zu der kleinen Hand Christi. Seine Augen blicken, als ob sie sich an einem fixen Ort festhalten, ohne wirklich zu sehen. So schaut man, wenn man gedanklich weit weg ist oder wenn man nach innen schaut. Konzentriert auf das, was ihn berührt. Es ist, als ob er „ganz Ohr“ würde. Der eine Mundwinkel ist leicht hochgezogen. Und mit seiner rechten Gesichtshälfte beginnt er zu lächeln. Berührt - berührend!

In seinem seiner Mönchskutte hält der Mönch Gottes menschgewordenes Wort in seinen Armen. Er lässt sich von dessen Liebe berühren. Das richtet ihn neu aus, lenkt seinen inneren Blick auf sein berührtes Hören und zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Es lässt ihn mutig werden, sanft- und demütig.

3

Wir brauchen Regeln, Gesetze, Ordnungen, Gebote und Verbote, doch vor allem brauchen wir dieses Kind, das sich in unsere Arme begibt und unser Ohr berührt, damit wir in dem Lärm der Zeit und in dem Raum der vielen Gebote uns neu von ihm berühren lassen. Und berühren heißt auch: auf sein Wort hören und Liebe üben und vor Gott demütig bleiben. Denn das ist gut und das ist es, was Gott von uns fordert und uns so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

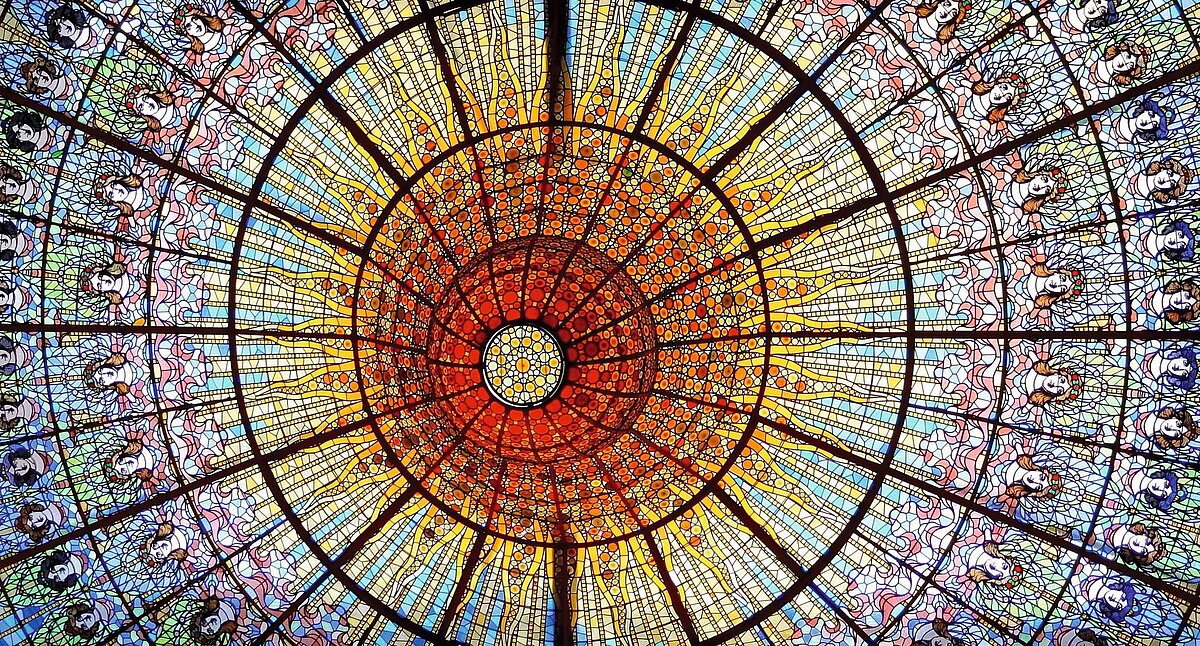

In den Himmel gedreht

1

Ich bin ein Sorgenmensch. Ich mache mir Sorgen, ob ich an alles gedacht habe. Ich mache mir Sorgen um meine Familie, meine Freunde und als ich noch Tiere hatte auch um die. Ja, eigentlich abwechselnd oder manchmal gleichzeitig um alle, die mir am Herzen liegen. Ich mache mir Sorgen um die Weltlage und das Klima.

Sich Sorgen zu machen gehört wohl zum täglichen Los der Menschen. Gerade die letzten Jahre zeigten, dass wir trotz Vorsorge auf manches nicht vorbereitet sind und auch nicht sein können. Corona machte uns Sorgen – um unsere Existenz, um unsere Gesundheit und um die Gesundheit der Menschen, die wir lieben. Der Ukrainekrieg schürt alte Ängste. Mit Sorgen werden Energieknappheit und Inflation wahrgenommen und viele fragen sich: „Wie sollen wir das stemmen?“

2

Der Künstler Werner Juza hat in der Lecker Kirche einen Teil der Emporenbilder gestaltet. Das Bild zu Matthäus 6,25 und 26 mag ich besonders. Allerdings in all den Sorgen wirkt der Satz aus dem Matthäusevangelium wie eine Provokation: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“

Ja, das mag gelten für alle, die nicht jeden Cent umdrehen müssen. Ja, das mag gelten für alle, die sich nicht an der Tafel anstellen müssen, damit am Monatsende etwas zu essen auf dem Tisch steht. Mach dir keine Sorgen? Wie soll das gehen? Aber Jesus Christus sagte es ja gerade Menschen, die fast nichts hatten. Ist das vielleicht der Schlüssel zu Gottvertrauen – nichts zu haben, worauf man sonst bauen kann? Ist das der Schlüssel zur Entsorgung unserer Ängste?

3

So richtig glücklich und sorglos sieht der Mann auf dem Emporenbild in dieser Kirche auch nicht aus. Er wirkt ungelenk auf mich.

Seine großen Füße stehen fest auf dem Boden. Seine Hände sind etwas zu groß. Seine Finger schmal und lang. Zwischen Lilien und einem Obstkorb geerdet; Vögel und Schmetterlinge fliegen um ihn herum. Im Grunde ein schlichtes Bild, wäre da nicht der auffällige Kopf – irgendwie verdreht, so als gehöre er gar nicht zum restlichen Körper – irgendwie entrückt? Und ich frage mich: Geht das anatomisch eigentlich?

4

Nein, so richtig sorglos und entspannt sieht der Mann nicht aus. Aber ich erlebe in diesem ungelenken und verdrehten Körper einen Versuch zu lassen, loszulassen. Alles Kümmern, alles Sorgen, so wie es in Vers 6,26 steht: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“

Ja, sich wie ein Vogel und Schmetterling in Gottes Hand zu geben, erfordert Mut und Beweglichkeit. Doch wie schön muss das sein: Fest geerdet zwischen den Feldern, die Lilien blühen, die Ernte ist eingebracht. Die Hände sind geöffnet, fast entspannt. Und der Blick geht in den Himmel. Vielleicht noch etwas ungelenk. Vielleicht noch nicht so ganz trauend. Vielleicht gegen alles, was einem im Sorgen hält. Aber die Richtung stimmt.

Große Ruhe. In Vollendung.

1

Engel überlegen nie, ob sie Engel sein wollen.

Sie sind es.

2

Ein solcher Engel wie auf dem Bild entspricht wohl unserer angenehmsten Fantasie. Sie hat gelocktes, langes Haar; ein weites Gewand mit goldenem Kreuz; weit geöffnete Schwingen. Zudem, das unterstreicht noch die Heiligkeit des Engels, liest sie in einem Buch. Ihre Finger, etwas gekrümmt, halten das Buch. Große Ruhe. In Vollendung.

Ein Engel liest in der Heiligen Schrift. Oder macht das Lesen der Heiligen Schrift zum Engel?

3